出版社内容情報

イラストや珍しい写真をふんだんに使った「本の歴史」の本。粘土板の時代から紙や印刷術が発明されるまで、またその後の改良の歴史を美しい写真や絵でたどった貴重な1冊です。

<読んであげるなら>---

<自分で読むなら>小学中学年から

内容説明

わたしたちがふだん目にする本は、ほとんどが紙でできています。紙はわたしたちのまわりにたくさんあるので、その大切さをうっかりわすれそうですが、もし紙がきゅうになくなったとしたら、本屋さんのたなはからっぽになることでしょう。では、大むかし、紙がなかった時代には、本もなかったのでしょうか。また、もしあったとすれば、それはどんなものだったのでしょう。小学中級むき。

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

ヴェネツィア

290

5000年に及ぶ本の歴史を概観する。最初はエジプトのパピルスから。現存するものでは、約3150年前に作られた『死者の書』(大英博物館蔵)。写真が掲載されているが、保存状態は抜群にいい。ヒエログリフと絵で構成されている。メソポタミアは粘土板。『ギルガメシュ』や世界最古の地図、辞書などがニネヴェの図書館跡から発掘されている。インドやスリランカでは木の葉に、そして中国では木簡に書かれた書が。ヨーロッパでは、その後は長く羊皮紙の時代が続き、中国では紙が生まれ、印刷が行われるようになる。世界最古の紙の印刷物は⇒2025/05/26

KAZOO

143

表紙が面白そうだったのでお気に入りさんからの情報で読んでみました。子供用なのですが、絵や地図などがかなり丁寧に書かれていてきれいなので楽しめます。また最後には子供用の本が並べられていて参考になります。2016/12/11

たまきら

29

とても面白かったけど本の歴史というよりは紙の歴史かな?妹がパピルスの植物をもらう予定だけど、紙を実験で作ってみようかな?2020/11/02

shiho♪

24

司書課程で図書・図書館史を勉強中。その導入に読んだ知識絵本。児童向けだけど大人が読んでも本の博物館を訪れているかのような感覚。 羊皮紙(パーチメント)とはなんぞや❓️と疑問に思っていたので、写真で見れて解決。紙が誕生し、本の形になり、そして印刷により大量生産へ…。 人類はいつの時代も何かを書き留めて後世に遺したいと思っていたのですね。奇跡的に現存する書物から私たちは歴史を学ぶ…。さて、これからの未来はデジタルの本で歴史を語り継ぐのかな❓️そんな事も思いました。2022/09/13

絵本専門士 おはなし会 芽ぶっく

22

『本のれきし5000年』(たくさんのふしぎ|1989年11月号) 辻村 益朗 作 5000年もの間、知恵と工夫に支えられて、本が今日の形をとるようになった歴史が分かりやすく書かれています。古代エジプトのパピルス→メソポタミアの粘土板→中国の竹簡・木簡→ヨーロッパの羊皮紙など…『本好きの下剋上』を読んだら萌えるでしょうね。2020/01/10

-

- 和書

- 白医 講談社文庫

-

- 電子書籍

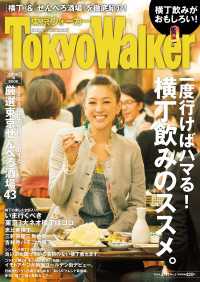

- TokyoWalker東京ウォーカー …