目次

第1章 序論

第2章 準備篇

第3章 基礎篇

第4章 実技篇

第5章 研究篇

第6章 参考篇

別章 仏像の知識

付録 研究のために

著者等紹介

松久宗琳[マツヒサソウリン]

大正15年、京都市に生まれる。本名・武雄。幼少より絵画に熱中し、その基礎を学ぶが、病を得て父の許に帰り、仏師としての道を歩む。戦後、父の良き伴侶として、京都・聖護院の蔵王権現、鞍馬寺の魔王尊、愛媛県・出石寺の仁王像、大阪・四天王寺中門の仁王像などの彫造に従事、また37年には京都・九条山に「京都仏像彫刻研究所」を開設するなど、仏像彫刻界に確固たる地歩を築く。39年より「仏教美術展」を主催し、毘沙門天像、普賢菩薩像、明星観音像など、宗教芸術の真髄を示す力作を発表してきた。48年には『仏像彫刻のすすめ』を父と共著、同年「宗教芸術院」を設立。その間、仏画にも並々ならぬ情熱と研鑚を示し、月形竜之介邸持仏堂の板絵、四天王寺の火焔太鼓の制作と彩色、白浜・金閣寺金堂の浮彫と天井画などを手がける。49年、父とともに嵯峨・大覚寺の五大明王像、金閣寺の岩屋観音と四天王、奈良・法華寺の十一面観音像などの彫造に従う。59年、弘法大師御入定1150年御遠忌に際し高野山東塔に大日如来・不動明王・愛染明王の大日三尊像を納める。60年、成田山新勝寺に不動明王・降三世明王・軍荼利明王・大威徳明王・金剛夜叉明王の五大明王を納める。他に、四天王寺阿弥陀如来像、延暦寺弥勒菩薩像・十一面観音像、鞍馬寺千手観音像などがある。総本山四天王寺大仏師、大本山成田山大仏師。平成4年3月死去(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

-

- 和書

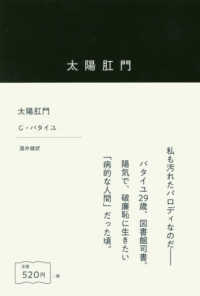

- 太陽肛門