出版社内容情報

世界のどこを見ても普遍的、かつ太古から存在している「アート」。このことを生物学的に考えたとき、人はそれを生み出す本能をあらかじめ持ち、進化してきたといえるのだろうか?

脳科学、神経科学、進化心理学などの見地からこの疑問に取り組み、、顔、体、数式、食事、貨幣、そして芸術の「美」を考察。人が生きるうえで「美」がどのような役割を果たし、人がアートを愛するに至るのかを明らかにする、画期的書籍!

【項目より】

・人には「アートの本能」があるのか?

・美しいとみなされる顔の基盤は存在する

・美に反応する脳の部位はどこ?

・数式に美を感じるのは適応的なものなのか?

・アートは文化と生物学的要請のどちらなのか?

・アートの本能の存在を検証する

【本書で触れられるさまざまな「美」】

顔、体、数式、言語、風景、食事、セックス、貨幣、ラスコーの壁画、パブロ・ピカソ、モナ・リザ、ジャクソン・ポロック、アンドレス・セラーノ、フェリックス・ゴンザレス=トレス、艾未未、クジャク、ジュウシマツ……

内容説明

世界のどこにでも普遍的に、かつ太古から存在する「アート」。生物学的に見て、人はそれを生み出す本能をあらかじめ持ち、進化してきたといえるのだろうか。脳科学、神経科学、進化心理学などの見地から、体、数式、食事、貨幣、そして芸術の「美」を考察。人が生きるうえで「美」がどのような役割を果たし、人がアートを愛するに至るのかを明らかにする!

目次

第1部 美(美とは何か;魅惑的な顔;顔の美の尺度 ほか)

第2部 快感(快感とは何か;食べ物;セックス ほか)

第3部 アート(アートとは何か;アート 生物学と文化;アートの記述科学 ほか)

著者等紹介

チャタジー,アンジャン[チャタジー,アンジャン] [Chatterjee,Anjan]

ペンシルヴァニア大学認知神経科学センター教授。神経科学、心理学、神経美学、脳科学を専門に研究している。2002年、米国神経学会よりノーマン・ゲシュウィンド賞(行動・認知神経学部門)を受賞

田沢恭子[タザワキョウコ]

翻訳家。お茶の水女子大学大学院人文科学研究科英文学専攻修士課程修了(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

owlsoul

かやは

ceskepivo

羽田

おこげ

-

- 電子書籍

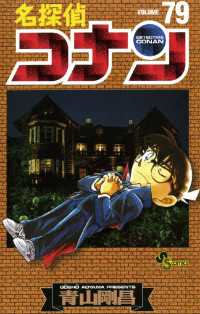

- 名探偵コナン(79) 少年サンデーコミ…

-

- 電子書籍

- 塀の中の懲りない面々 〈2〉 文春文庫