出版社内容情報

イランに留学し、弟子入りして本場のイラン音楽を学んだ気鋭の音楽学者兼演奏家による、野心的解説書。CD付

内容説明

イラン伝統音楽の「即興」概念を考える上で、「個人の創造性」という視点はどこまで妥当なのか。ウォルター・オングの「声の文化」的精神と「文字の文化」的精神という対比項を援用しながら、演奏者にとってそもそも「自由」や「個性を発揮」というようなあり方が、近代西洋的な意味合いで―「義務的要素」と対置されるような字義通りの概念として―存在しているのかどうかを再検討し、イラン音楽における「作者」「作品」の概念までを問い直す。

目次

はじめに―問題の所在

第1章 ラディーフとはなにか―その再定義にむけて

第2章 読譜行為を支える声のイメージ

第3章 即興概念―即興モデルと対峙する演奏者の精神と記憶のあり方

間奏 「語りの文化」としてのイラン音楽

第4章 チャルフ―演奏形式と楽曲構造にみる「廻り」のパラダイム

第5章 グーシェ(旋律型)分析

第6章 即興を学ぶコンテクストの変容―「書くという精神構造」がイラン音楽の営みに及ぼした影響

著者等紹介

谷正人[タニマサト]

1971年大阪生まれ。音楽学専攻。大阪音楽大学卒業後1996~98年イラン国立芸術大学留学(卒業)。京都市立芸術大学大学院修士課程及び大阪大学大学院文学研究科博士後期課程修了。博士(文学)。1998年第1回イラン学生音楽コンクールサントゥール独奏部門奨励賞受賞。現在、同志社女子大学、大阪産業大学、大阪音楽大学ほかの各非常勤講師。国立民族学博物館共同研究員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

-

- 和書

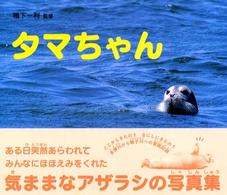

- タマちゃん