出版社内容情報

《内容》 解剖学・組織学・生理学の最新の知識を臓器別全10巻に編集。 各臓器の専門家による本格的解剖生理学書です。 全頁カラーイラストで分かりやすく図解。 構造と機能を分担して執筆。記述に無駄がありません。 医学生のみならず生涯学習の伴侶として、自信を持ってお薦めします。 《目次》 ●肝臓・胆嚢 肝臓は最大の実質臓器で横隔膜直下にある 胆嚢は肝臓の下面にあり、胆汁を貯え濃縮する 直径1mmほどの肝小葉が無数に集まって肝臓をつくる 門脈血は類洞壁を通って肝細胞と出会い、活発な代謝が営まれる 肝臓には多くの免疫細胞が存在する ●代謝 肝臓は糖をグリコーゲンとして貯え、必要に応じてグルコースを放出する グルコースのエネルギー変換は解糖から始まる ミトコンドリア内膜で大量のATPが生成される 体内の貯蔵エネルギーの大半は脂肪である 肝臓は脂肪の物流基地である 血漿蛋白質の大部分は肝臓でアミノ酸から合成される アルコールや多くの薬物が肝臓の酵素で代謝される ●胆汁 肝臓は胆汁酸と余剰コレステロール、老化赤血球から胆汁をつくる 胆汁の分泌は小腸からのセクレチンとコレシストキニンによって促進される ●膵臓 膵臓は後腹膜に埋まっており、脊椎と大血管をまたいで脾臓に及ぶ 膵臓は多くの腺房からなる外分泌腺で、その中に内分泌細胞群が点在する ランゲルハンス島は数種類のホルモン分泌細胞からなる内分泌組織である ●膵液 膵液には三大栄養素を分解する酵素がすべて含まれている 膵液はその分泌速度と電解質組成を巧妙に変えている 消化管ホルモンが膵液の分泌を調節している ●血糖の調節 種々の調節機構によって血糖値は狭い範囲に保たれている 膵島ホルモンは互いの分泌を調節し合う インスリンはグルコースの細胞内取り込みと利用を促進する―ほか

内容説明

本書は、人体のほぼ中心部に位置する臓器、「肝・胆・膵」の構造と機能について解説している。

目次

腹部内臓の概観

肝臓・胆嚢

代謝

胆汁

膵臓

膵液

肝・胆・膵の発生

著者等紹介

金田研司[カネダケンジ]

1954年生まれ。高校生のときに、社会的に問題となっていた環境問題に人体の面から取り組めたら、と思ったのが医学部に入った動機だったが、大阪市立大学医学部4年生の修業実習で解剖学の和気健二郎先生(東京医科歯科大学名誉教授)のもとで肝臓の勉強をしたのがきっかけで、大学院から肝類洞細胞の電子顕微鏡研究を続けている。肝類洞細胞の研究領域での日本人研究者の活躍は、世界でもトップクラス。形態学は、生化学や生理学と違い、データの数字をみて直ちに諒解されるものではないが、顕微鏡下に広がる組織や細胞の世界を、森の中を散歩するような気持ちで時間をかけて眺め回っていると、わくわくするような世界が徐々に見えてきて楽しくなる。医学も専門性が強くなっているが、いろいろな見方のできる、バランスのとれた思考が大切。また、共同研究が主流となっている昨今、信頼関係を築ける人格を形成することも、これからの医学生にとって重要なことだと思う

泉井亮[ワクイマコト]

1945年生まれ。テレビドラマ「ベン・ケーシー」に憧れて医師を志した。東北大学医学部を卒業後、念願の外科医師として5年間、一般外科、心臓外科を経験した。その後、循環機能の基礎的研究に取り組むため、東北大学医学部応用生理学講座に入ったが、ここで電気生理学を学びつつ、唾液腺のイオン分泌機構の研究を手がけた。第1生理学講座に移り、膵液の分泌機構について研究を進めているうちに、気がついたら心臓外科にはもう戻れなくなっていた。鈴木泰三教授、西山明得教授に離れがたい魅力を感じた。’94年から弘前大学に移り、研究の対象を内分泌に変え、現在、膵ラ氏島B細胞からのインスリン分泌機構について研究を進めているが、興味の中心はこれまで通り細胞内情報伝達機構である。自然の豊かな弘前に満足し、教室員に恵まれていることを感謝している

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

-

- 和書

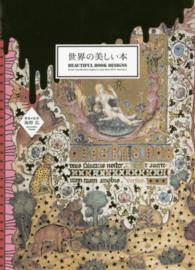

- 世界の美しい本