内容説明

「どのように良いのか」「なぜ悪いのか」―対象企業の支払能力および企業戦略の整合性に着目し、財務分析・定性分析の両面から企業を適正に評価する手法と考え方を提示。

目次

はじめに―大学生に教えた企業分析

1 財務分析編(財務諸表の基礎知識;財務分析の基礎;支払能力の分析;比率法による財務分析;事例研究1―財務諸表の分析から融資の可否を決定する)

2 マーケティング分析編(企業分析とマーケティング分析;マーケティング分析とは;定性的な企業分析の考え方;経営戦略と財務分析の接点;業界・業種・企業の特徴把握;企業の総合評価;事例研究2―定量分析と定性分析を組み合わせて評価する)

3 融資の基礎知識編(融資とは;融資の分類と基本原則)

終わりに 学習の目的を明確に

著者等紹介

中島久[ナカジマヒサシ]

1954年横浜生まれ。中小企業診断士・社団法人日本証券アナリスト協会検定会員。1977年明治大学法学部卒業。同年横浜信用金庫入庫。営業店勤務、経営相談部門、ALM担当などを経て、現在、総合企画部上級専門役。横浜市立大学非常勤講師(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

アルカリオン

15

大学生の質問:簿記検定は何級までとったほうがいいですか?▼著者(信用金庫に勤務する中小企業診断士・証券アナリスト):私は簿記は勉強したことがありません。簿記検定を受けたこともないので、2級と3級がどうちがうのかもわかりません。それでも財務諸表を読むことはできます。金融機関に勤めるのであれば、簿記ができなくても問題はありませんが、財務諸表は読めた方が良いでしょう。と言っても、銀行員等がみんな高度な財務分析能力を持っているわけではなく、そのことにコンプレックスをもっている人も多いのですが。2022/06/10

アストロ

1

大先生の本でとても思い出深い。 企業とはなんぞやという問いに対してとても正確に結論を述べている。 2014/09/09

-

- 電子書籍

- 生残賭博(全年齢版)【タテヨミ】 53…

-

- 電子書籍

- れっつ!ハイキュー!? 8 ジャンプコ…

-

- 電子書籍

- 恋仕掛けのサンドリヨン 13 マーガレ…

-

- 電子書籍

- ゆうゆう2020年5月号増刊

-

- 電子書籍

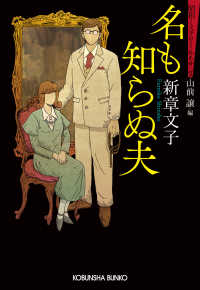

- 名も知らぬ夫~昭和ミステリールネサンス…