出版社内容情報

問題解決場面で,〈声〉はどんな働きをするのか。〈声〉が法と,身体が文化・制度と,ぶつかり,きしむさまを記述・考察する。紛争,問題解決場面や乗り越えの過程で〈声〉はどんな働きをするのか。本書は,〈声〉が〈法〉と,身体が規範・文化・制度と,ぶつかり,きしむさまを,描こうとしたエスノグラフィカルな考察である。声の働き,即ち,本人性,手触り(メタメッセージ),言葉・物語・意味とのあらがい,それらの記述を試みた苦闘の跡でもある。

【主な目次】

序 章 声に現れる法,法からはみ出る声

●第I部 交通する主体

第1章 新たな法主体の可能性:コールバーグ/ギリガン論争を出発点に

第2章 日常的実践としての紛争=処理

第3章 日常的交渉場面に現れる法

第4章 理由をめぐる生活実践と法

第5章 葛藤乗り越え過程における“人びとのやり方”:その語り口分析から

●第II部 領有からはみ出す声とからだ

第6章 身構えとしての声:交渉秩序の反照的生成

第7章 紛争過程における当事者の声:自主的解決支援の罠と可能性

第8章 ナラティヴとメディエーション:反物語の声

第9章 痛みと償い:震えの声の前で

第10章 痛みと紛争解決:混沌の声に立ち会う

第11章 身体的関わりと了解

西田 英一[ニシダ ヒデカズ]

著・文・その他

内容説明

紛争場面、問題解決や乗り越えの過程で“声”はどんな働きをするのか。“声”が“法”と、身体が規範・文化・制度と、ぶつかり、きしむさまを記述・考察する。声の働きとしての、本人性、手触り(メタメッセージ)、言葉・物語・意味とのあらがいから見える法の手つきを記述する試み。

目次

声に現れる法、法からはみ出る声

第1部 交通する主体(新たな法主体の可能性―コールバーグ/ギリガン論争を出発点に;日常的実践としての紛争=処理;日常的交渉場面に現れる法;理由をめぐる生活実践と法;葛藤乗り越え過程における“人びとのやり方”―その語り口分析から)

第2部 領有からはみ出す声とからだ(身構えとしての声―交渉秩序の反照的生成;紛争過程における当事者の声―自主的解決支援の罠と可能性;ナラティヴとメディエーション―反物語の声;痛みと償い―震えの声の前で;痛みと紛争解決―混沌の声に立ち会う;身体的関わりと了解)

著者等紹介

西田英一[ニシダヒデカズ]

1958年福井県に生まれる。1982年京都大学法学部卒業。1985年京都大学大学院法学研究科博士課程中途退学。現在、甲南大学法学部教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

やなぎ

-

- 電子書籍

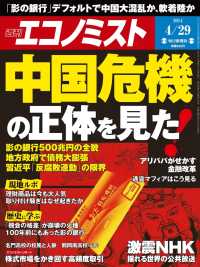

- 週刊エコノミスト2014年4/29号

-

- DVD

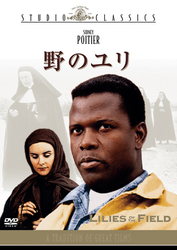

- 野のユリ