出版社内容情報

アインシュタインはまちがっていたのか!? 物理学革命の立役者が頑固な反対者になった理由とは

序章.古典論の危機と量子論の誕生

I部 量子論の創始者としてのアインシュタイン

1.アインシュタインによる革命……粒子としての光

2.ボーアによる革命……飛躍する量子

3.アインシュタインによる二度目の革命……因果律の危機

<コラム>アインシュタインvs.ニュートン

II部 量子力学の誕生

4.量子力学の完成……ついに全貌を見せた新しい力学

5.不確定性関係の発見……位置と運動量は同時に測定できない

6.相補性概念の発見……測定装置と対象は切り離せない

<コラム>アインシュタインvs.マッハ

III部 量子力学の反対者としてのアインシュタイン

7.可動式二重スリットの思考実験……不確定性関係は成り立っているか

8.光子箱の思考実験……相互作用なしで測定は可能か

9.EPRの思考実験(1)……量子力学は完全か

10.EPRの思考実験(2)……自然界に非局所性はあるのか

<コラム>アインシュタインvs.ヒューム

IV部 アインシュタインはまちがっていたのか

11.多世界解釈と軌跡解釈……量子力学の解釈のさまざまな試み

12.時間対称的な解釈……過去と未来が現在を決める

※ブックガイド/付録解説/参考文献リスト

内容説明

アインシュタインは本当にまちがっていたのか!?天才物理学者が生涯をかけてつらぬいた量子力学批判。その意義を問い直し、新たな解釈に挑む。量子力学は不完全なのか。量子力学は実在の世界をとらえているか?

目次

古典論の危機と量子論の誕生

第1部 量子論の創始者としてのアインシュタイン(アインシュタインによる革命―粒子としての光;ボーアによる革命―飛躍する量子;アインシュタインによる二度目の革命―因果律の危機)

第2部 量子力学の誕生(量子力学の完成―ついに全貌を見せた新しい力学;不確定性関係の発見―位置と運動量は同時に測定できない;相補性概念の発見―測定装置と対象は切り離せない)

第3部 量子力学の反対者としてのアインシュタイン(可動式二重スリットの思考実験―不確定性関係は成り立っているか;光子箱の思考実験―相互作用なしで測定は可能か;FPRの思考実験その1―量子力学は完全か;FPRの思考実験その2―自然界に非局所性はあるのか)

第4部 アインシュタインはまちがっていたのか(多世界解釈と軌跡解釈―量子力学の解釈のさまざまな試み;時間対称的な解釈―過去と未来が現在を決める)

著者等紹介

森田邦久[モリタクニヒサ]

1971年兵庫県生まれ。大阪大学基礎工学研究科・文学研究科修了。博士(理学)と博士(文学)を取得。早稲田大学高等研究所准教授などを経て、2013年から九州大学基幹教育院准教授。専門は科学哲学、科学史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

-

- 電子書籍

- 声優ラジオのウラオモテ #02 夕陽と…

-

- 電子書籍

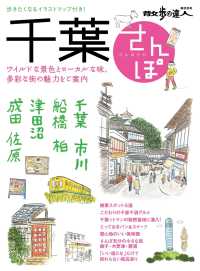

- 千葉さんぽ 散歩の達人MOOK