出版社内容情報

解離の患者の多くは自らの断片化した体験に困惑し,納得できる説明を求めている。そのため治療者が病像を適切に把握し患者に説明することはきわめて重要であり、それ自体が治療的といえる。本書では、精神病理学の第一線で活躍する著者たちが、症候から自己の構造論、時代背景など、解離の全体像を描き出す。

目次

第1部 解離とは何か(解離のルーツを訊ねて;解離論の新構築)

第2部 解離と周辺病態(高機能広汎性発達障害(アスペルガー症候群)と解離

BPDと解離性障害

解離性障害の背景)

第3部 現代社会と解離(抵抗する解離―コントラ・フェストゥムと現代;“中心”のない多元化―アイデンティティー失効からアスペルガー症候群まで;現代社会と解離の病態)

著者等紹介

柴山雅俊[シバヤママサトシ]

1953年愛知県生まれ。東京大学医学部卒業。医学博士。虎の門病院精神科医長、東京大学医学部精神神経科講師を経て、東京女子大学現代教養学部人間科学科心理学専攻教授。専攻、精神病理学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

n

1

面白かった。解離とシャーマニズムについての部分、〈シャーマンとして選ばれるにはこうした「狂気」(巫病)の体験、つまり「周囲の世界からの孤立・危険・敵意」の中での錯乱の体験が必要であると分る〉。また脱魂と憑依について。PDDにおける「タッチパネル的な」自己構造も面白かった。これはまんまPC的な自己だと思う。「祝祭」というものを軸に、うつ病は「あとの祭り」、統合失調症は「祭りの前」、躁鬱と解離は「祭りの最中」なのだが、距離感が全く違う、など。その他、拡散する、光や音のような自己、などなど。2025/07/03

Y / N

1

解離性障害についての知見を一気に広めてくれた本。松本先生の稿はほぼ講演どおり。宗教学からの見地との関連(シャーマニズムの話)は非常に面白い。PDDやBPDとの類縁性にははっとさせられた。物語論やラカンの話は難解過ぎてやっぱり分からない。野間先生の解離は社会の写し鏡としてその形態を変えるという論考は鋭い。2014/02/10

-

- 和書

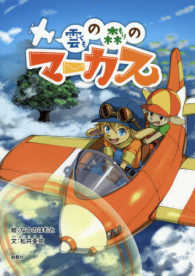

- 雲の森のマーカス