内容説明

近代社会は、人類史に未曾有の変革を与えた。個人主義は私たちの日常にも定着し、それは民主主義の基礎ともなった。その一方で集団の結合意識はしだいに希薄となり、グローバル化という喧騒のなか、さしもの日本型経営の会社組織の団結力も弱まった。家族は最後に残された集団結合の場なのかも知れない。しかしその家族の団結も危うい。家族はどう変わろうとしているのか。中国の家族の成立過程をみることで、家族の行く末を考える一助としたい。

目次

1 婚姻単位としての家族

2 婚姻単位としての家族の変容

3 経済単位としての家族

4 中国古代における家族の成立

著者等紹介

飯尾秀幸[イイオヒデユキ]

1955年生まれ。静岡大学人文学部卒業。東京大学大学院人文科学研究科博士課程単位取得退学。専攻、中国古代史。現在、専修大学文学部教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

崩紫サロメ

7

後漢までの中国の家族のあり方について、居住単位・婚姻単位・経済単位としての三つの家族単位について論じる。もともと別々のものとして存在していたこれらは、前漢半ば以降、豪族階級の出現によって、限りなく合一していく。これは従来の地縁的な共同体的諸関係の必要性を喪失させ、崩壊させていったと論じる。2019/11/23

sfこと古谷俊一

2

居住単位、婚姻単位、経済単位としての家族が合一するプロセスを、農業技術の進歩と政治的統合から示す。切り口が面白い。2009/04/14

Oltmk

1

先史から後漢王朝にかけて中国史における家族の変化をまとめた書籍。殷王朝の部分が流石に最新の研究を反映しているのかと不安になったが、西周期の宗法制や孔子の革新性、商鞅の変法の意味などを無難にまとめているため、古代中国史をこれから学ぶための初心者向けの書籍としても優れている。 農業技術の発展などによる家族構造の変化なども記しており、郷里を捨て孔子の姿は新しい人間の行動様式を表すという記述は私にとって斬新であった。2016/10/12

こずえ

1

ヨーロッパの家族史、とあわせて読むと家族史を理解するのによい。

やまうち

0

☆102013/07/05

-

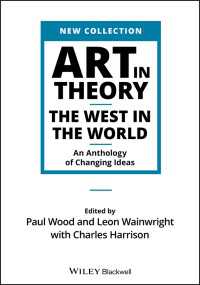

- 洋書電子書籍

- 芸術理論アンソロジー:移り変わる西洋と…