出版社内容情報

源 頼朝(1147年から99年)征夷大将軍・鎌倉幕府の創始者。

平治の乱に敗れ伊豆に流されるも一転、平氏打倒の挙兵後、鎌倉を本拠に勢力を伸ばした源頼朝。反乱軍として出発しつつもやがて天下を平定、武家政権の基礎を確立した、その足跡と人物像に迫る。

内容説明

征夷大将軍・鎌倉幕府の創始者。平治の乱に敗れ伊豆に流されるも一転、平氏打倒の挙兵後、鎌倉を本拠に勢力を伸ばした源頼朝。反乱軍として出発しつつもやがて天下を平定、武家政権の基礎を確立した、その足跡と人物像に迫る。

目次

序章 頼朝の遺産

第1章 河内源氏の繁栄と低迷―義朝以前

第2章 幼年期の頼朝と保元の乱

第3章 平治の乱と伊豆配流

第4章 流人頼朝の挙兵

第5章 頼朝率いる反乱軍の動向

第6章 流動化する内乱情勢の行方

第7章 頼朝の変貌と鎌倉幕府権力の展開

第8章 頼朝の政治と建久の「平和」

著者等紹介

川合康[カワイヤスシ]

1958年三重県生まれ。1987年神戸大学大学院文化学研究科博士課程単位修得退学。現在、大阪大学大学院文学研究科教授。博士(文学)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

-

- 和書

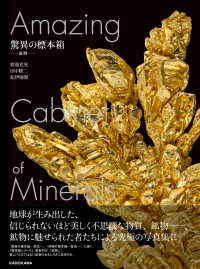

- 驚異の標本箱 ‐鉱物‐

-

- 和書

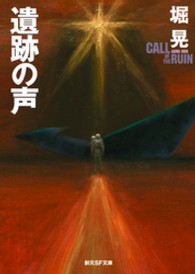

- 遺跡の声 創元SF文庫