出版社内容情報

〈問題解答者がある問題Aを扱っているとき、この問題は別の問題Bと関係があるということが、頭に浮ぶ。問題Bの研究はあるいは彼をゴールへ、彼の最初の問題Aの解答へ、より近づけることができるかも知れない。しかし、他方において、問題Bの研究は依然として役に立たず、時間と労力の無駄に終わるということもあり得るだろう。それで問題解答者は決定に直面する。しばらくもとの問題Aの研究をやめて、新しい問題Bの研究に切り替えるべきか?〉

問題解決の手段方法についての研究=発見学。2巻では、「アイディアの到来」「頭の働き」「頭の訓練法」「発見の規則?」など、問題を解くうえでの、より一般的な方法を分析する。

内容説明

“問題解答者がある問題Aを扱っているとき、この問題は別の問題Bと関係があるということが、頭に浮ぶ。問題Bの研究はあるいは彼をゴールへ、彼の最初の問題Aの解答へ、より近づけることができるかも知れない。しかし、他方において、問題Bの研究は依然として役に立たず、時間と労力の無駄に終わるということもあり得るだろう。それで問題解答者は決定に直面する。しばらくもとの問題Aの研究をやめて、新しい問題Bの研究に切り替えるべきか?”問題解決の手段方法についての研究=発見学。2巻では、「アイディアの到来」「頭の働き」「頭の訓練法」「発見の規則?」など、問題を解くうえでの、より一般的な方法を分析する。

目次

第2部(続き)(解答の進行の幾何学的表示;計画とプログラム;問題内の問題;アイディアの到来;頭の働き;頭の訓練法;発見の規則?;学習、教授、および教授の学習について;推測と科学的方法)

著者等紹介

ポリア,G.[ポリア,G.] [Polya,George]

1887‐1985。1887年ハンガリーの首都ブダペストに生れる。1912年ブダペスト大学よりPh.D.取得。1920‐40年チューリッヒ工科大学教授、1940年ブラウン大学客員教授、1942‐53年スタンフォード大学教授、1953年同大学名誉教授。1947年米国に帰化。1963年Award for distinguished service to Mathematics受賞。1974年Collected Papers 1,2刊行。1985年歿

柴垣和三雄[シバガキワサオ]

1906年金沢市に生れる。1929年東京大学理学部物理学科卒業。数学専攻。理学博士。九州大学名誉教授。前・東京理科大学理学部教授。2001年歿

金山靖夫[カナヤマヤスオ]

1923年熊本市に生れる。1946年九州大学工学部電気工学科卒業。1974年福岡県立修猷館高等学校在任中に死去(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

-

- 和書

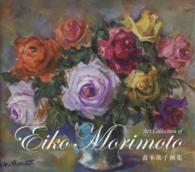

- 森本瑛子画集