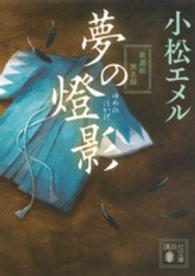

内容説明

仇討ちや殿中、お白州、吉原等々…。シチュエーション別、言葉の使い方から、流行語の武士語変換まで。今、知りたい武士言葉の決定版。

目次

第1章 「わたし」「あなた」を示す言葉で武士語入門!(武士語とは、何だろう?;江戸の下級武士は“べらんめえ調” ほか)

第2章 シチュエーション別「武士語」の使い方 名場面編(「仇討ち」で使われる武士語;「悪代官」が使う武士語 ほか)

第3章 シチュエーション別「武士語」の使い方 暮らし編(「屋敷」で使われる武士語;「道場」で使われる武士語 ほか)

第4章 現代語を武士語に変換してみる(新宿駅4番線ホームのアナウンス;テレビの天気予報 ほか)

第5章 もっと武士語通になる言葉(遊びのために生まれた廓の言葉;「遊里」で使われる言葉)

著者等紹介

八幡和郎[ヤワタカズオ]

1951年、滋賀県大津市生まれ。東京大学法学部卒業後、フランスの国立行政学院(ENA)に留学。通商産業省大臣官房情報管理課長などを経て、現在、評論家、コメンテーター、徳島文理大学大学院教授。歴史から政治にいたる幅広いジャンルで、ユニークな分析を展開している(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。

ううち

13

武士言葉の解説本。歴史などにも触れられており、ほほぅと思えることばかりでした。時代小説を読むときに辞書みたいにして参考にするのも楽しいかも。2016/06/29

だんたろう

5

本というか、何というか。時代劇を見るときの参考になる程度にはおもしろい。武士の実際の暮らしぶりなども触れられていて、読んで損はないけど、得もない。2010/01/13

tokumei17794691

2

・武士語が、使用場面別に辞書形式で並んでいる本。パラパラと目を通すだけでも概要は把握できる。時代劇や時代小説のファンなら、一読して損のない一冊。また、舞台の洋の東西を問わず、小説等創作物の時代劇世界や武人キャラのセリフ回しの参考にもなる一冊でもある・現代語を武士語に訳す章があったが、武士語も結構理解できる、が正直な印象。・「これが目に入らぬか」の用例説明が、奉行所のお白州になっていた。だが、これは『水戸黄門』の印籠場面のほうが良いのでは?2022/06/18

トミーチェ

2

図書館本。武士が使った言葉解説、時代劇で聞く主な会話は武士風現代語だったと判明。現代文を武士語変換したものがちょっと笑える。2015/04/10

bornblue

2

今までの言葉本では扱ってなかったような言葉があるのは新鮮なんだけど、思わず笑ってしまう言葉を取り上げていたりもする。言葉も勉強になるけど、江戸とかそれ以前の時代の習慣などにも触れられ、良かった。2013/06/27