内容説明

鎌倉時代までの公家社会では、法意はすりかわり、自在の拡張解釈が行われはしたものの、律令法という枠組みが死滅していたわけではなかった。否むしろ、その枠組みが生きていたからこそ、法意をすりかえ、自在の拡張解釈を行ってまで、律令法と現実との間隙を埋める努力が続けられていたといった方が正確であろう。寛元2年(1244)石清水八幡宮神殿を汚した流血は後嵯峨朝廷を激論の渦に巻きこむ。希代の逆悪、流罪に処すべし、「宗廟」に対する犯罪―この観念が公卿らの念頭をよぎる。しかし「宗廟」に関する規定は日本の律令には存在しない。そして明法博士の答申は、単なる殴打事件・贖銅十斤を科すのみ。公卿らの審議は夜を徹して続く。足かけ2年に及ぶ審理はついに御前会議たる鬼間議定にもちこまれる。そして意外な結末が…。

目次

「供給」をタテマツリモノとよむこと―日本的接待の伝統

寛元2年の石清水八幡宮神殿汚穢事件―平戸記の関連記事・試読

応安4年の明法勘文

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

Mentyu

3

『中世に生きる律令』というタイトルではあるものの、本書で描かれるのは律令の死にざまである。中世に発生した類似する2つの事件が(もっとも、両事件には100年以上の開きがある)それぞれどのように処理されていったのかを読み下し文や原文史料をもとに読み解いていく。そこから見えてくるのは、生きながらえた古代律令法の変質であり、ついには変質を経ても時流に置いて行かれていく無残な様なのである。わずか1世紀を経るだけで、明法博士さえも、適切な条文引用ができなくなっているのには驚かされる。2016/09/29

-

- 電子書籍

- おうちでごはん (4) バンブーコミッ…

-

- 電子書籍

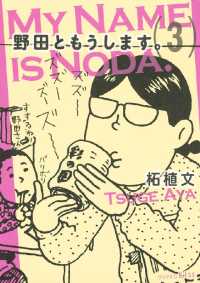

- 野田ともうします。(3)