- ホーム

- > 和書

- > 人文

- > 文化・民俗

- > 文化・民俗事情(日本)

内容説明

遊戯の流行の原因と盛衰を探り、取りまく各時代の社会的環境に注目して、日本人の積極性と活動性を表わす遊びの真実を伝える初めての全史。

目次

第1章 遊びの伝来と定着(記録に現われた遊び(一)―七世紀まで

記録に現われた遊び(二)―八世紀 ほか)

第2章 中世の遊び(動乱期の遊び;四一半―一三世紀 ほか)

第3章 華麗な遊びの世界(碁家、将棋家の誕生;かるたの普及―一七、一八世紀 ほか)

第4章 遊びの近代と現代(新旧の遊び(一)―維新直後

新旧の遊び(二)―明治初年 ほか)

終章 遊戯史研究(遊戯史の研究―戦前まで;戦後の再出発 ほか)

著者等紹介

増川宏一[マスカワコウイチ]

1930年長崎市に生まれる。旧制甲南高等学校卒業。以来、将棋史および盤上遊戯史を研究。大英博物館リーディングルーム・メンバー、国際チェス史研究グループ会員、遊戯史学会会長、日本将棋連盟将棋歴史文化アドバイザー。第17回将棋ペンクラブ大賞特別賞受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

ゲオルギオ・ハーン

20

タイトルどおり日本の遊戯の歴史を書いた一冊。遊戯といっても幅が広く、研究の壮大さを感じる。実際、囲碁の歴史、将棋の歴史というものはあるが横断的に取り扱ったものはないため苦労されたとか。双六や将棋が平安時代からあったことに驚くが、本書は遊び方だけではなく博打や遊んでいた人々の日記やその様子を描いた絵から遊びの背後にある価値観や文化についても考察していて面白い。遊戯はそのスリリングさをあげるためなのか平安時代にはすでに賭けるという要素が加わり、朝廷による禁止令が幾度も出されている。2024/04/13

砂

1

個々の遊びの歴史を単に並べるだけではなく、それらを総合的に考えることで、日本の遊び全般の歴史を浮かび上がらせようとする、壮大な書物。すごろくについて知りたくて読んだが、遊びとしては知ってはいるものの、歴史を知らなかったもののルーツや、発展の道のりなどがわかって勉強になった。もちろん、すごろくについても、非常に勉強になった。著者の『すごろくⅠ・Ⅱ』も読むことにした。あと、この本を読んで初めてバックギャモンをプレイしてみたが、とても面白かった(笑)。2014/09/22

笠井康平

0

デジタル・ゲーム前々々(中略)々々史2012/05/12

サチ

0

論文のために。2018/02/02

サチ

0

論文のネタ探しに。2018/01/20

-

- 和書

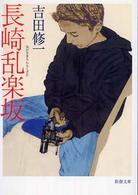

- 長崎乱楽坂 新潮文庫