出版社内容情報

東大法学部を首席で卒業し、現在弁護士として活躍する著者が、ライバルに差をつけるための本当に身につく勉強のハウツーを紹介。

【著者紹介】

弁護士

内容説明

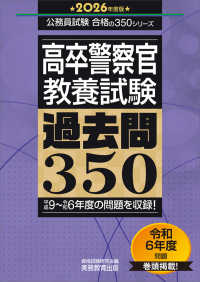

本気の勉強には、我慢と忍耐が必要になります。勉強は楽しいものではありませんが、勉強法が確立できていれば、ある意味とても「楽」になります。つらい努力の継続を最小限に済ますための、シンプルで効率的な勉強法の真髄をご紹介します。

目次

「頭がいい人」がしていること

私の勉強ヒストリー(「少し上のライバル」を意識して;摩訶不思議な「社会」という場所で)

誰でもできる!「7回読み」勉強法とは?

努力とやる気を持続させる「メンタルコントロール術」

なぜ学ぶ?何を目指す?自分と向き合うと見えるもの

著者等紹介

山口真由[ヤマグチマユ]

1983年生まれ。札幌市出身。筑波大学附属高等学校進学を機に単身上京。2002年に東京大学に入学し、法学部に進み、3年次に司法試験、翌年には国家公務員1種に合格。また、学業と並行して、東京大学運動会男子ラクロス部のマネージャーも務める。学業成績は在学中4年間を通して“オール優”で、4年次には「法学部における成績優秀者」として総長賞を受け、2006年3月に首席で卒業。同年4月に財務省に入省し、主税局に配属。主に国際課税を含む租税政策に従事。2008年に財務省を退官し、2009年に弁護士登録(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

1 ~ 2件/全2件

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

mura_ユル活動

149

勉強法。モチベーションが上がる。教科書を通読、全て読むことで、網羅し、多く書かれているところを重点的に勉強。授業も先生の話を聞き、多く話したところに焦点を当てる。昔、京大出の同僚が同じこと言ってた。これでできるのなら全ての人が東大に入れるわけで。今はやらないけど、将来やってみたいし(こういう本は特にポジティブに読むに限る)、読んでいると頑張ろうという気になる。2017/07/09

扉のこちら側

132

2018年524冊め。著者の幻冬舎plusでの連載を興味深く拝読している。美しく聡明で、さぞかし生きづらいことだろうと思うのだが、案の定苦労されたようだ。1回30分の流し読み×7回を基本に、頭の中に本をまるごと一冊写し取るという勉強法。試していないので有効かどうかは置いておいて、方法を生み出すに至った勉強への向き合い方が興味深かった。メディアへの露出は賛否あるだろうが、目立ちたがりだけではなく「知識の参入障壁」を取り除きたいという気持ちがあるとのことで好感を覚えた。2018/08/20

p.ntsk

111

東大を首席で卒業、在学中に司法試験と国家公務員一種に合格した著者による勉強法で特に7回読みに重点を置いたもの。簡単に言うと軽く読み流すことを7回繰り返すだけ。内容を認知から理解へと繋げる道筋を作る為の作業。普通に1回読むよりも記憶の定着度が高いのだそう。コツは気負わず理解しようとしないこと。7回はひとつの目安。音読をしない「サラサラ読み」というのが難しい。心の中でも音読しないということだが、ついつい心の中で音読してしまう。慣れが必要だと思った。 2018/10/20

アキ

110

前著で「読む」「聞く」「書く」「話す」の4分野の内、得意なのは「読む」ことだと言われていました。また「読書に手間と時間をかけないこと」で1回の精読より、7回素読で読むべしとも述べておられ、その具体的な7回読み勉強法につき具体的に説明しています。「勉強法」というレールを敷けば、忘れても必要ならまた勉強し直して知識を入れればいいという考え方が素敵です。東大首席で卒業後、財務省、弁護士、本書発行後に米国に渡りNY州の弁護士資格を取った著者だからこそ説得力があります。自分の得意分野に持ち込むことが秘訣なのですね。2022/10/20

ハッシー

99

★★★★☆ テレビのコメンテーターとしてもお馴染みの著者が実践してきた勉強法。文章の構成が抜群に良く、かつ論拠が明快で、例え話の納得性が高く、テンポも良いので読んでいて気持ち良い。印象に残ったのは、「勉強とは、今の自分を超えて進んでいく明日の自分に夢を描くための力」「勉強する目標がある人生は、辛いことがあるからこそ、楽しいことがある。勉強をする目標がない人生は、辛いこともない反面、楽しいこともない」普段の習慣のなかで、自分が落ち込んだり不安になることを徹底的に排除するように工夫しているのが新鮮だった。2019/07/03

-

- 和書

- サマータイム/寒い部屋