内容説明

大奥とは、どんなところだったのか?絢爛の絵・イラストとともに魅惑の世界を読み解く。

目次

大奥絵巻20(おさざれ石―恐ろしい慣わしも残る/ご先祖様を大切に;かるた―手間隙かけた骨牌とは/勝負と身分は関係なし;追ひ羽根―羽根のように飛びたい/御台所も飾り物か;お流れ―大奥を沸かす三絃の音/将軍の酌は幹部だけ;鏡餅曳―大きなお供えを拵えて/男が大奥に入るとき;節分―都し男の神経は張り詰めた/「楽しい」よりも「怖い!」;初午―普段着での祝いを遊ぶ/御台所からの贈り物;雛拝見―飾り方にも不安がいっぱい/姫君たちも将軍に会う;御花見―桜もびっくりの晴れ姿/女の園の絆を強めた;釈迦もふで―どれは大奥から普及した/御台所の手作り菓子を;花菖蒲―これも女の節句だった/食べ物はどれも縁起物;狆のくるひ―大奥で愛された小動物/あのペリーのお土産に;七夕―男女の星に捧げた和歌/この余韻はいつまでも;入浴―脱ぐも洗うの人任せ/格別な身体の拭き方;月見之宴―御台所自身の畑仕事/名月に出会うまでは;お召かへ―年間の計画がびっしり/奢侈の禁止もなんのその;観菊―庭一面を秋芳で埋める/大奥の趣味ではない?;神田祭礼上覧―将軍の祭りと御台所の祭り/江戸っ子の遊びに酔う;滝見のお茶や―秋の風に吹かれながら/あの賑わいが恋しい;御煤掃―年越し蕎麦が誕生した/踊れ踊れ陽気に踊れ)

大奥おもしろ事典(「君が代」誕生;御鈴廊下;大奥の職制一覧;二度目之御飯;御三家と御三卿;大奥の髪型一覧;大奥の賑やかし;江戸風と京風;大奥呉服之間;茶の湯;長刀稽古;歌合;お庭あるき;お櫛上げ;もう一つの月見;大奥御台所の四季の衣装;一橋家の切花;神になった反逆児;五十三次の店;大奥の給与明細)

誰も知らない大奥のしきたり七不思議

「千代田之大奥」厳選8作品塗り絵

著者等紹介

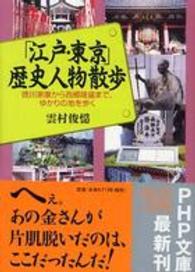

雲村俊慥[クモムラシュンゾウ]

1934年、新潟県五泉市村松生まれ。57年、光文社に入社し、週刊「女性自身」、月刊「宝石」、文芸図書、各種の文庫編集部を歴任。定年後、初めて執筆した『小説・仙壽院裕子―越後村松藩の維新』(新潟日報事業社)で第6回日本文芸家クラブ長編小説部門大賞を受賞する。江戸探索の趣味を生かしての著書もある。現在、日本文芸家協会会員、江戸を歩く会会長。NHK文化センター歴史探訪の講師を担当する(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。