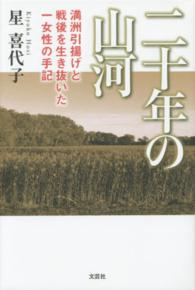

出版社内容情報

日本の伝統文化である仏事作法の意味と価値。

なぜ葬儀をするのか? お経の読み方から合掌の仕方まで仏事作法の由来や意味についてやさしく解説。わが国の葬祭慣習のなりたちを知る。

お盆やお彼岸の意味とは? なぜ葬送儀礼が必要か? お焼香は三回するべき? 戒名にランクはあるのか? 本書では、わが国の伝統文化である仏事作法の由来や意義について再認識する。「南無阿弥陀仏」「南無妙法蓮華経」の「南無」とは「自分をささげる」という意味。「引導を渡す」とは「人を導いて仏道に入れる」こと。他にも、宗派別のしきたり、合掌のしかた、四十九日の法要など、基本的な知識やマナーを教えてくれる。昨今は、冠婚葬祭は簡素化したほうがいいとの声が多く聞こえる。たしかに虚礼の自粛や廃止は結構なことだ。しかし、本来あ

●序 日本の伝統文化である仏事作法(マナー)の常識

●第一章 仏教的しきたりの意味と価値

●第二章 お葬式のしきたり ――近親者の死に臨んで

●第三章 追善供養のしきたり ――永遠の命を祀る

内容説明

お盆やお彼岸の意味とは?なぜ葬送儀礼が必要か?お焼香は三回するべき?戒名にランクはあるのか?本書では、わが国の伝統文化である仏事作法の由来や意義について再認識する。「南無阿弥陀仏」「南無妙法蓮華経」の「南無」とは「自分をささげる」という意味。「引導を渡す」とは「人を導いて仏道に入れる」こと。他にも、宗派別のしきたり、合掌のしかた、四十九日の法要など、基本的な知識やマナーを教えてくれる。「ほとけ」の思想から、日本人のアイデンティティが見えてくる。人生の節目に読みたい一冊。

目次

序 日本の伝統文化である仏事作法の常識

第1章 仏教的しきたりの意味と価値(わが国の仏教の特色;いろいろな「ほとけ」のちがい;寺院の形とはたらき ほか)

第2章 お葬式のしきたり―近親者の死に臨んで(なぜ葬儀をするのか;葬儀・告別式の知識とマナー;弔問者の知識とマナー ほか)

第3章 追善供養のしきたり―永遠の命を祀る(服忌の知識とマナー;遺言・相続の知識としかた;墓地・埋葬の知識とマナー ほか)

著者等紹介

松涛弘道[マツナミコウドウ]

1933年生まれ。ハーバード大学大学院卒業。マスター・オブ・アーツ。現在、浄土宗近龍寺(栃木市)住職。上野学園大学国際文化学部教授。世界仏教大学(バンコク)理事。全日本仏教会国際委員長。藍綬褒章(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

Humbaba

アリエル

サムライマニア

kuri

-

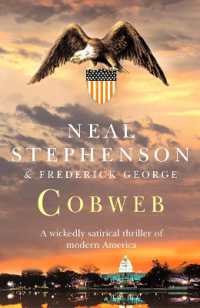

- 洋書

- Cobweb