出版社内容情報

「ウェルビーイング」こそ、学びの最前線

本書の概要

子どもたちは何のために学ぶのでしょうか? 教師は教科ごとの目標を達成するために授業をデザインしますが、子ども自身は教科の目標を達成するために生きているわけではありません。幸福で充実した人生のため、すなわち「ウェルビーイング」のために、教科の学びが貢献しなければ意味がない。本書では、この信念に基づき、理科の学びをウェルビーイングの視点で捉え直しました。予測困難な時代を生き抜く子供たちのために、理科授業だからこそできる学びを提案する一冊です。

本書からわかること

ウェルビーイングって何?

ウェルビーイングとは、心身ともに健康で、幸福な状態が持続していること。PISA2015調査では、「生徒が幸福で充実した人生を送るために必要な、心理的、認知的、社会的、身体的な働き(functioning)と潜在能力(capabilities)である」と定義されています。これまでの教育ではあまり注目されてこなかった「健やかさ」や「幸福度」といったものが、国際調査の視点として提示されたことで、ウェルビーイングは教育界でも注目のキーワードとなっています。

ウェルビーイングに向けた学びが問われる今

国際的な流れの中で、日本でもウェルビーイングに向けた学びが問われています。「『令和の日本型学校教育』の構築を目指して(答申)」(令和3年1月26日)では、ウェルビーイングの用語が用いられ、答申全体を貫く基本的視座となっています。また、「教育再生実行会議第十二次提言」(令和3年6月3日)では、ポストコロナ期における新たな学びの在り方を考えていくに当たって、ウェルビーイングの理念の実現を目指すという結論が示されました。

ウェルビーイングを実現するためのエージェンシー

OECD「ラーニング・コンパス2030」の中では、自分で目標を設定し、振り返り、責任をもって行動することを意味する「エージェンシー」が各々に必要だとされています。また、主体性が重視されている一方で、その実現のためには教師や仲間、保護者や地域の協力が欠かせないため、「共同エージェンシー」という概念も示されています。本書では、これらのエージェンシーが発揮される理科授業について、具体的な場面を示しながら解説をしています。

エージェンシーを発揮するためのコンピテンシー

OECD「ラーニング・コンパス2030」では、エージェンシーを発揮するために必要なコンピテンシーについても定義されています。これは、知識、スキル、態度及び価値を含む包括的な概念です。本書では、「新たな価値を創造する力」「対立を克服する力」「責任ある行動をとる力」という3つのコンピテンシーを挙げ、それらを育む理科授業の在り方について解説しています。

幸福で充実した人生を送るための理科の学びとは

本書では、ウェルビーイングの視点を取り入れた理科授業の実践例を9本紹介しています。

内容説明

今、なぜウェルビーイングなのか?OECDラーニング・コンパス2030が描き出す、よりよい未来を実現する子供たちの姿。

目次

第1章 ウェルビーイングって何?(今、なぜウェルビーイングなのか?;理科で味わう学びの幸福感;理科で育む協働する力)

第2章 よりよい学び手が未来をつくる(未来につなぐ幅広い力;自律的な学び手 新たな方向への学びの変化・進化;社会や集団に「変革を起こす力」のある3つのコンピテンシー;新たな方向への変化・進化に向けた「学びの枠組み」)

第3章 ウェルビーイングを取り入れた理科授業(命の教育;拡がる学び、越える学び;科学の進展)

著者等紹介

塚田昭一[ツカダショウイチ]

日本初等理科教育研究会理事長。十文字学園女子大学教育人文学部教授。1965年新潟県生まれ。埼玉県新座市教育委員会指導主事、副課長、埼玉県新座市立東北小学校教頭、国立教育政策研究所学力調査官(小学校理科)、埼玉県教育局市町村支援部義務教育指導課主任指導主事、埼玉県新座市立野寺小学校長、埼玉県教育局南部教育事務所主席指導主事を経て、現職。小学校学習指導要領解説理科編作成協力者(平成20年及び平成29年)。中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会理科ワーキンググループ委員

舘英樹[タチヒデシゲ]

日本初等理科教育研究会編集部長。北海道幕別町立途別小学校校長。1969年石川県生まれ。北海道教育大学にて学位と修士を取得。公立小学校に16年間勤務した後、北海道教育庁留萌教育局指導主事、北海道教育庁十勝教育局指導主事、幕別町立途別小学校教頭などを経て、現職

辻健[ツジタケシ]

日本初等理科教育研究会庶務。筑波大学附属小学校理科教育研究部教諭。1973年福岡県生まれ。横浜国立大学教育学部にて学位と修士を取得。横浜市の小学校に勤務した17年間、一貫して理科授業の研究に取り組み、井土ヶ谷小学校では研究主任を務めた。2015年より現職。日本理科教育学会『理科の教育』編集委員、NHK「ふしぎエンドレス」「ツクランカー」番組制作委員を務める(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

-

- 電子書籍

- 暗夜鬼譚 空蝉挽歌 〈後〉 集英社文庫

-

- 電子書籍

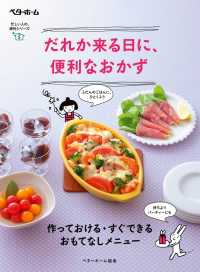

- だれか来る日に、便利なおかず 作ってお…