出版社内容情報

サンカ、家船、遊芸民、香具師など、差別されながら漂泊に生きた人々が残したものとは? 白熱する対論の中から、日本文化の深層が見えてくる。

内容説明

サンカ、家船、遊行者、遊芸民、香具師など、山や海に暮し、旅に生きた人々。彼ら漂泊民は、既存の歴史観では顧みられることはなかった。体制の枠外に置かれた、“マージナル・マン=周縁の民”が築いた日本文化の深層とは?さらには、法然、親鸞の思想、柳田民俗学が持つ意義とは?差別にさらされながらも、社会を基層で支えた人々への熱い思いと知的探究心にあふれた刺激的な対論が展開される。

目次

第1章 漂泊民と日本史の地下伏流(二上・葛城・金剛の山脈と『風の王国』;周縁の人・辺境の人―マージナル・マン ほか)

第2章 「化外の民」「夷人雑類」「屠沽の下類」(柳田國男の問題発掘能力;「化外の民」と「夷人雑類」 ほか)

第3章 遊芸民の世界―聖と賎の二重構造(日本文化とマージナル・マンの系譜;武野紹鴎・千利休―茶道・竹・皮革 ほか)

第4章 海民の文化と水軍の歴史(瀬戸内海のマージナル・ライン;日本民族の源流と海民の系譜 ほか)

第5章 日本文化の深層を掘り起こす(「平地人を戦慄せしめよ…」;「わび」「さび」と底辺の文化 ほか)

著者等紹介

五木寛之[イツキヒロユキ]

1932年福岡県生まれ。生後間もなく朝鮮に渡り、1947年に引き揚げる。早稲田大学露文科に学ぶ。その後、PR誌編集者、作詞家、ルポライターなどを経て1966年「さらばモスクワ愚連隊」で第6回小説現代新人賞、1967年「蒼ざめた馬を見よ」で第56回直木賞、1976年「青春の門 筑豊編」ほかで第10回吉川英治文学賞を受賞。小説のみならず、仏教思想を背景とした音楽、美術、歴史など多岐にわたる文明批評的活動が注目されている

沖浦和光[オキウラカズテル]

1972年大阪府生まれ。東京大学文学部卒業。桃山学院大学名誉教授。専攻は比較文化論・社会思想史。これまで数百にのぼる各地の被差別部落を訪れ、伝承されてきた民俗文化と産業技術を研究。山の民や海の民の歴史にも深い関心を寄せてきた。また、国内外の辺境や都市、島嶼でのフィールドワークを通して、日本文化の深層を探る研究調査を続けている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

HANA

1.3manen

ででちゃん

fseigojp

vaudou

-

- 電子書籍

- 魔法少女にあこがれて ストーリアダッシ…

-

- 洋書電子書籍

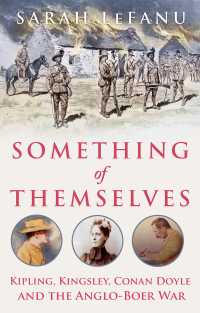

- Something of Themse…