出版社内容情報

内容は後日登録

内容説明

多くの謎につつまれた日本の古代。三世紀中葉から出現した大小さまざまな古墳とその全国的展開。東アジア世界のなかで他に例を見ない巨大古墳が造られたのはなぜか。倭国はいつどのようにして成立したのか。邪馬台国はどこにあったのか、卑弥呼とは何者なのか。遺跡・遺物を資料とする考古学と、文献史料を素材とする古代史学の交差する視点から、その謎を解明するスリリングな論考。ともすれば寡黙な考古資料と、ときとして雄弁な文献史料、双方の方法・立場を徹底したところで、二つの学問を協業させる。ここに、はじめて見えてきた日本古代の国家と文化の形成の軌跡。

目次

序章 考古学と古代史のあいだをさまよう

第1章 『魏志』倭人伝と考古学

第2章 ヤマト政権の成立

第3章 記・紀の王統譜は信じられるか

第4章 稲荷山鉄剣と江田船山大刀

終章 倭国の文明化と古代国家の形成

著者等紹介

白石太一郎[シライシタイチロウ]

1938年生まれ。奈良県立橿原考古学研究所、国立歴史民俗博物館、奈良大学などを経て、大阪府立近つ飛鳥博物館館長。日本考古学専攻(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

1.3manen

11

史料の写真やスケッチが多彩に展開され、古人の生き様が伝わってくる。『京大世界史』、『京大日本史』は拝読してみたい(015頁)。この分野の博士課程の先生方も、高校教員や非常勤講師で糊口をしのぎながら研究に打ち込んでいたという(020頁)。勇気づけられた。奈良県桜井市箸墓古墳のスケッチは、鍵穴のようである(064頁)。奈良盆地東南部の大型古墳の地図は偉大だ(093頁)。住民も誇りだと思える。ピラミッドの形や古墳の形は古代人の畏怖の象徴に思えるが、こうした形に秘密がありそう。シュリーマン『古代への情熱』も想起。2013/08/22

おとん707

9

「考古学と古代史のあいだ」という題名には実は深い意味があることを知った。古代史研究には史跡や発掘品などの物的資料のみから探求する考古学とその時代を記した魏志倭人伝とか記紀などの史料によって探求する方法があるそうだ。筆者は軸足を前者に置きながらも史料も補足的に参照する方法をとっている。史料には恣意的な記述や間違いもあることを考慮した合理的な手法のようだ。この観点から邪馬台国の位置をはじめ古代国家の形成過程までの研究成果をまるで大学の講義のように語っている。前方後円墳が東日本にもある理由など興味深い。2021/02/05

讃壽鐵朗

1

専門分野の選択に迷ったことを、正直に書いた自分史でもある本2019/06/10

あがたん

1

固有名詞と「ほかならない」の多さでちょっと取っつきにくかったけど、内容は面白かった。もともと雄略天皇で歴史と神話がリンクする説が結構好きなので、そこに至るプロセスをじっくり追いかけられたのがいい。2013/03/06

Jimmy

1

非常に面白い本でした。考古学と文献史学は馴れ合う事無く協力し合って歴史の謎を解明すべきと説く。卑弥呼の墓は奈良の箸墓古墳で、なぜ邪馬台国は畿内なのか、を考古学という科学的論拠によって説いてくる。一番面白かったのは、初期の大和王朝は有力豪族の連立政権のようなモノで、皇位は豪族間で持ち回りで継承された、とする説。つまり初期の天皇は実は代々の親子関係ではなかった、という事。う~ん大胆で面白いなぁ。これが推古朝の辺りから今の天皇家が力を持って、その一族がずっと皇位を継ぐ事が可能になった、との事。2011/07/20

-

- 電子書籍

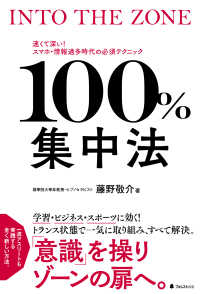

- 100%集中法