内容説明

人類にとって宗教的現象とはいったい何か、人類史という壮大なスケールのなかでその展望を企てた本書は、20世紀を代表する宗教学者・エリアーデが最晩年に遺した畢生のライフワークである。この古今未曾有の偉大な業績は、仏教、キリスト教、ヒンドゥー教といった個々の宗教の理解を助けるばかりでなく、人類が創造した宗教そのものの姿を見事に描きだしている。文庫版第6巻は、中世後期から宗教改革前夜までのヨーロッパの宗教運動、宗教改革前後における宗教・魔術・ヘルメス主義の伝統、チベットの諸宗教を収録し、文庫版第1巻から第6巻までの詳細な索引を付す。

目次

第37章 ヨーロッパの宗教運動―中世後期から宗教改革前夜まで(ビザンチン帝国における二元論的異端―ボゴミール派;西欧のボゴミール派―カタリ派;アッシジの聖フランチェスコ;聖ボナヴェントゥラと神秘神学 ほか)

第38章 宗教改革前後における宗教、魔術、ヘルメス主義の伝統(キリスト教以前の宗教伝統の残存;浄化の舞踏における象徴と儀礼;「魔女狩り」と民衆宗教の消長;マルティン・ルターとドイツの宗教改革 ほか)

第39章 チベットの諸宗教(「人間の宗教」;伝統的諸観念―宇宙、人間、神々;ポン教―対立と習合;チベット仏教の形成と発展 ほか)

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

優希

41

ルネサンス期のキリスト教メインなので読みやすかったです。キリスト教から様々な派生があったんだと思わされました。2022/12/12

塩崎ツトム

19

ルターによる宗教改革の混沌にいたるまでの、中世における神学の発展。トマス・アクィナス、アッシジの聖フランチェスコ、マイスター・エックハルト、ニコラウス・クザーヌス……。啓蒙思想、科学思想の時代、神学的考察は「針の上に天使が何人乗るか」といった不毛な議論をする不毛な学問とされたが、果たしてそういう認識に留まっていていいのか?2025/02/23

うえ

8

エリアーデ宗教史三巻本の未完のラスト。文庫での7,8巻は弟子たちの執筆による。本来なら愛弟子クリアーノが引き継ぐはずであったが、91年シカゴ大学構内で(おそらくルーマニア政府により?)暗殺されている。そのため7,8巻は各国の弟子たちの執筆となった。本書でも「思い出」をジョゼフ・キタガワが、解説を鶴賀氏が執筆している。最終章の39章は「チベットの諸宗教」。「チベットの宗教がなしとげた総合は、中世のヒンドゥー教やキリスト教との一定の類似を示し…伝統的宗教と、救済宗教と、秘教的伝統との出会いが生じている」と。2025/08/22

roughfractus02

6

著者の手になる部分が終わる本巻は、これまでのシャーマニズム的脱魂体験が(創造)、ヘレニズム期の異教同士が出会うシンクレティズムを経て(総合)、多様な文字に翻訳されて階層分化する中世まで(解釈)の歴史の流れを一気に集約するような機会を、宗教改革期に見ていたかに思える。中世からルネサンス期に教会を出て布教する托鉢修道士達(フランチェスコ会等)によって、土着的な民間信仰と融合しつつ異端化を加速させるキリスト教は、その中心である教会をも動かす。著者は、このネットワークのスケールフリー化に宗教の本質を見たのだろう。2021/07/05

Copper Kettle

4

この巻では主にキリスト教の異端(と呼ばれた人たち)を含めた各派を取り上げて主要な人物たち一人一人について簡単に触れてくれるのがありがたかった。つまりボゴミール派、カタリ派、聖フランチェスコ、聖ボナベントゥラ、聖トマス・アクィナスなど。そして宗教改革に向かっていくのだけど、私自身まだ宗教改革についてはよく分かっていないので、今の時点では予習的な意味合いに。錬金術も取り上げ、そこからニュートンへと繋がる流れも書かれている。最後はチベットの仏教を取り上げ、著者の逝去により未完のまま終了。弟子たちによる7-8巻へ2023/02/19

-

- 電子書籍

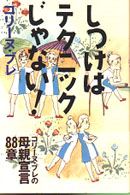

- しつけはテクニックじゃない! - コリ…