内容説明

グーテンベルクらによる印刷技術の完成以降、地理上の発見とともに書物は世界中に流布される。やがてヨーロッパ中を揺がせた宗教改革において書物は大きな役割を担う。命懸けで異端派の禁書を手掛ける出版業者や書籍業者により、教会側の強い弾圧にもかかわらず、書物は新しい思想をのせてヨーロッパ中にひろまってゆく。さらに活字本の普及により、ラテン語は廃れ各国語が発展するにいたる。書籍をめぐる伝統維持と革新をあらゆる局面からたどり、それに関わる生きた人間とともに鮮やかに描きだすアナール歴史学の金字塔。

目次

第6章 書物の地理

第7章 書物の取引

第8章 書物、この酵母

-

- 電子書籍

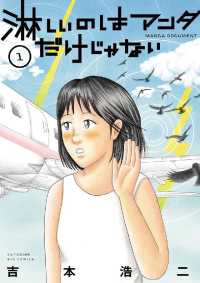

- 淋しいのはアンタだけじゃない(1) ビ…