出版社内容情報

中世は、「暗黒の時代」ではない――。新進の中世史家が、祈る人、戦う人、働く人、そして沈黙を破る人たちの声をたどる。

内容説明

声と音が生活の大部分を占め、音のない言葉がごく例外的な人々の間に限定された時代があった。本書が光を当てる中世ヨーロッパ(西暦でおよそ五〇〇~一五〇〇年)とは、そういう時代である。騒々しい世界のなかで、沈黙とはいかなるかたちでありえたのか。修道院の静寂、服喪の嘆き、聖なる沈黙…。新進の中世史家による、感情史の魅力を伝える一冊。

目次

第1章 祈りと沈黙

第2章 統治の声の狭間で

第3章 感情と声、嘆き、そして沈黙

第4章 聖と俗

第5章 聖女の沈黙

第6章 沈黙から雄弁へ

第7章 沈黙を破る女

著者等紹介

後藤里菜[ゴトウリナ]

1986年、愛知県生まれ。2020年、東京大学大学院総合文化研究科博士(学術)取得。現在、青山学院大学文学部史学科准教授。専門・関心は、西洋中世史、心性史、女性神秘家(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

よっち

31

声と音が生活の大部分を占め、音のない言葉が例外的なごく一部の人々の間に限定された中世ヨーロッパ。騒々しい世界のなかで沈黙の持つ意味を問う1冊。東西に分割されて比較的早い時期から異なる道を歩むことになった中世ヨーロッパ。「暗黒の時代」と言われていたその時代もキリスト教を抜きにしては語ることができない状況において、沈黙を破る声を挙げる存在として登場する王族や司教、預言者などの生き様を描きながら、そんな時代において「沈黙」がどんな意味を持っていたのかを、その様々な視点から浮き彫りにしていく興味深い1冊でしたね。2024/08/04

塩崎ツトム

20

中世って千年もあんねん。で、その千年の間に、宗教界が独占していた読み書きの能力が、俗世の権力者や商工人、そして女性にまで降りてきたというのがその間に起きたことで、やがて語られることは宗教的恍惚に関すること以外にも広がって来た。とすると、近世での苛烈な魔女狩りや異端尋問はそれに対するバックラッシュで、その逆流の中をわれらは今も生きているということになるのか?2025/06/30

kuukazoo

14

感情史に興味があったので読んでみたが中世キリスト教史多めでお腹いっぱいになってしまった。修道院では神に心身を集中するため沈黙が尊重されたが儀式においては嘆きや叫びが使われた。一方、王は統治者として正義を実行するため怒りの表現を必要とした。男性は感情を抑えることが良しとされる中、服喪の際などに泣き嘆くのは女性の役目だった。しかし日常において女性は沈黙を強いられた。後半、恋愛物語など文学が登場するあたりは面白かったけど。うーん。断片的印象な読後感しかないのは、掴み辛かったんだなと思う。選択ミス。2024/10/15

Ex libris 毒餃子

13

ミクロストリアの要素と心性史の要素を加味した歴史書。女性の感情をメインにして書かれている。参考文献リストが膨大で新書レベルではない。妙なフェミニズム傾向がないので客観的な記述が多く、面白い。2024/08/23

MUNEKAZ

12

神へすべてを委ねるならば、キリスト者にとって最善の行動は自発的な雄弁ではなく、受動的な「沈黙」である。本書はそうした中世ヨーロッパの「沈黙」を、むしろそこから漏れ出た「嘆き」や「叫び」、「祈り」を紹介することで、逆説的に証明しようとする。ただ取り留めのない事例紹介が続くようで、すんなり理解とはいかないかな。他の方も挙げているが、後半の女性の沈黙をあげたパートは、事例と論証が結びついて一本筋通った読みやすさがある。また文学作品を多く取り上げており、当時の感情を示す定型表現のカタログのようでもある。2024/10/20

-

- 電子書籍

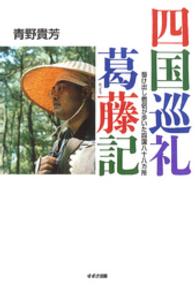

- 四国巡礼葛藤記 - 駆け出し僧侶が歩い…