内容説明

『論語』といえば古典のなかの古典。泣く子も黙る儒教の聖典にして、道徳の一大体系である。そんな常識を捨てて虚心に向かうと、また別の読み方もできるみたい。凡庸な人間が、このありふれた日常を、楽しくかつ自分らしく生きるために、ほんとうのところ何が必要か、「ふつうの人間」である孔子は、そんなことを説いている(ように読める)のだ。再入門にもぴったり。肩の力を抜いて読む、等身大の自由訳『論語』。

目次

第1章 いい加減できりあげる(ウソをつくのも楽じゃない;とりあえずやってしまおう ほか)

第2章 遊びごころを忘れない(好きだったらムダじゃない;いま遊べるならいま遊ぼう ほか)

第3章 ひとの目を気にしない(自分のツボはなんだろうか;むやみに目立ちたがらない ほか)

第4章 マンネリズムは楽しい(新しいものに飛びつかない;こんなワタシにだれがした ほか)

第5章 ほんとうに大切なもの(自然の流れに身をまかせる;とにかく老人をうやまおう ほか)

著者等紹介

山田史生[ヤマダフミオ]

1959年福井県生まれ。東北大学文学部卒業。同大学大学院修了。博士(文学)。弘前大学教育学部教授。専攻は中国哲学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

よこしま

16

論語、最近ちょいと興味を持ち始めまして、入門レベルで借りてみました。この著者の脱力感で意外にもスラスラと入ってきます。最初のタイトルから核心的、「ウソをつくのも楽じゃない」(笑)◆巧言令色、鮮なし仁→口がうまいのに、ろくなやつはいない◆この論語に対し著者は、ウソというものは俗世間で生きるための潤滑油だと肯定してる辺りが面白いです。著者自身が自らを凡人と称し、口先だけ社交辞令は言えないと。凡人たるもの、そのときの言い逃れは、常に用意しておかなければならない。一例だけでしたが、時代にあわせた解釈もよしかなと。2015/01/08

しまりす

8

筆者の解釈は学術的にはどうかは判断がつきかねるが、より『論語』を身近で有用なものだと思わせてくれた。孔子だったらどんな意図で言ったのだろうか、自身の自称ヘタレな例を挙げて、噛み砕いて説明されていた。著者にはもちろん、孔子にも親近感が湧いた。 儒教は諸子百家の中でも、特に政治色が強いイメージだが、孔子の本意は何か原点回帰してみると、人間らしさとは根本的にどんなものか、自分で考えるきっかけをくれる。 これに同意するもしないも自由だが、生きていていろいろ思い悩むことに一定の答えをくれるものである。2020/03/13

けこりん

4

論語は詳しくないのですが、この本は著者のユーモアというか力の抜けた訳のお陰で気楽に読めました。なかなか面白い。2013/04/01

ピエール

3

著者の自分へのつっこみが面白いので、論語には関係なく一度読んでみることをお勧めします。論語に対する独特の解釈も面白いです。ただ、論語は古くからMUST本だと学校でも教わり、多くの人もそう信じて何とか分かりやすく理解しなければと思うのでしょうが、よく考えてみたら、言っていることがいくら大義名分として正しそうでもそんなものは役に立たないと思われたから当時どこの国にも登用されなかったのが孔子なのですから、そんな人の分かったような分からないような理屈をありがたがって読む必要はないでしょ??と最近気がつきました。2013/04/23

Daijirou

3

論語について具体的知識を持ち合わせていなかったが、挙げられていた文章の多くは見おぼえがあり、論語が知らぬうちに浸透していることに驚いた。深く考えず読んだ私には、なかなか面白い本でした。2010/01/22

-

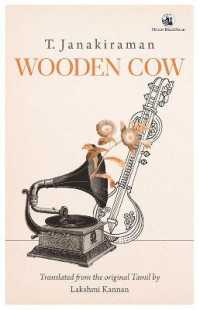

- 洋書

- Wooden Cow