内容説明

文政11年(1828)、彦根藩世田谷領宇奈根村の百姓たちは、一路江戸中枢を目指していた。領主井伊家上屋敷、隣屋敷、さらには寺社奉行、大目付を次々襲い、評定所に箱訴、名主・村役人の不正と藩の扱いの不備を訴える越訴を敢行した。江戸から三里半、暴れ河多摩川の「川除御普請」(公共工事)で潤う村・宇奈根には、読み書き算用に長じ、江戸の事情をよく知る「ものをいう百姓」が多数育っていたのである。50年、三代にわたる騒動の結末ははたしていかに…。古文書を読み解き、幕末の世田谷と江戸を舞台に生きた人々の実像を掘り起こし、時代と社会を緻密かつ大胆に描く、新しい江戸時代史の誕生。

目次

序 江戸市中を騒がす越訴

第1章 世田谷宇奈根村の村方騒動(村方騒動の勃発;騒動の仕切り直し ほか)

第2章 大江戸と世田谷(宇奈根村と多摩川;宇奈根村百姓源右衛門 ほか)

第3章 三度の村方騒動(名主のいない村;騒動の再燃―分村運動の展開 ほか)

著者等紹介

高橋敏[タカハシサトシ]

1940年静岡県生まれ。65年、東京教育大学大学院文学研究科修士課程修了。国立歴史民俗博物館教授。文学博士。教育史を中心に、近世~近代の社会・経済・文化をトータルにとらえ直す一方、従来の“善良なる民衆―悪い役人”という図式におさまらない新しい民衆史を提起している

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

武隈

1

彦根藩領の世田谷の宇奈根村で、幕末に起きた名主の不正を巡る訴訟の話を丹念に古文書を調べて、当時の農村の状況を判りやすく解説している良書です。江戸時代に訴訟が多く、こんなに関係する古文書が残っているとは驚きです。教科書のイメージの虐げられている百姓ではなく、物申す百姓が多数いたのです。これから当時の識字率の高さ、寺子屋教育の広がりも推察できます。また、百姓から武士・御家人になったり、無宿者が有名な儒学者になったり、身分が変わることがあった話は興味深く読みました。2012/08/16

wang

0

江戸後期、彦根藩世田谷領内宇奈根村の越訴事件を中心にして、大都市江戸を支えた村方の実情と当時の江戸近郊農村の支配について記述。良書。と2009/04/29

-

- 電子書籍

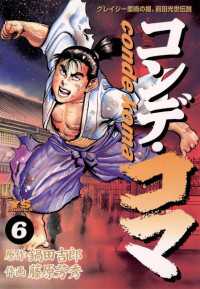

- コンデ・コマ(6) ヤングサンデーコミ…

-

- 和書

- 看護のふれ愛人間関係学