出版社内容情報

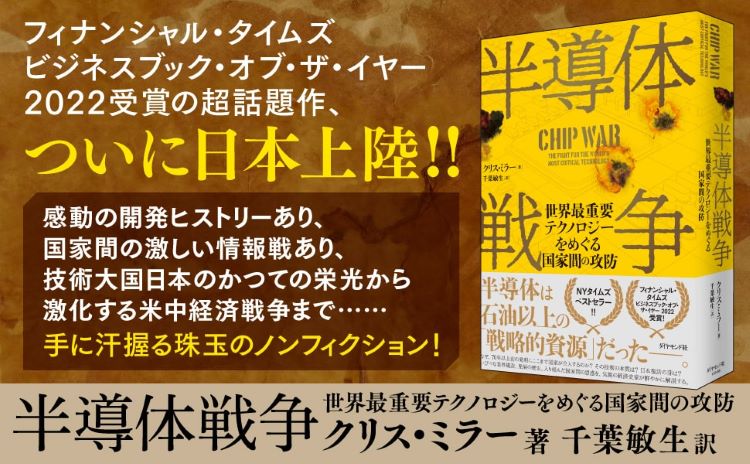

国際政治の形、世界経済の構造、軍事力のバランスを決定づけ、私たちの暮らす世界を特徴づけてきた立役者は、半導体だった。100人を超える科学者、技術者、CEO、政府官僚へのインタビューに基づいた、衝撃のノンフィクション。フィナンシャル・タイムズビジネスブック・オブ・ザ・イヤー2022受賞!

目次

第1部 半導体の黎明期

第2部 半導体産業の基軸になるアメリカ

第3部 日本の台頭

第4部 アメリカの復活

第5部 集積回路が世界をひとつにする

第6部 イノベーションは海外へ

第7部 中国の挑戦

第8部 武器化する半導体

著者等紹介

ミラー,クリス[ミラー,クリス] [Miller,Chris]

1987年米国イリノイ州生まれ。タフツ大学フレッチャー法律外交大学院国際歴史学准教授。フィラデルフィアのシンクタンク、FPRI(外交政策研究所)のユーラシア地域所長、ニューヨークおよびロンドンを拠点とするマクロ経済および地政学のコンサルタント会社、グリーンマントルのディレクターでもある。ニューヨーク・タイムズ、ウォール・ストリート・ジャーナル、フォーリン・アフェアーズ、フォーリン・ポリシー、アメリカン・インタレストなどに寄稿し、新鮮な視点を提供している気鋭の経済史家。ハーバード大学にて歴史学学士号、イエール大学にて歴史学博士号を取得

千葉敏生[チバトシオ]

翻訳家(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

内容説明

国際政治の形、世界経済の構造、軍事力のバランスを決定づけ、私たちの暮らす世界を特徴づけてきた立役者は、半導体だった。100人を超える科学者、技術者、CEO、政府官僚へのインタビューに基づいた、衝撃のノンフィクション。フィナンシャル・タイムズビジネスブック・オブ・ザ・イヤー2022受賞!

目次

第1部 半導体の黎明期

第2部 半導体産業の基軸になるアメリカ

第3部 日本の台頭

第4部 アメリカの復活

第5部 集積回路が世界をひとつにする

第6部 イノベーションは海外へ

第7部 中国の挑戦

第8部 武器化する半導体

著者等紹介

ミラー,クリス[ミラー,クリス] [Miller,Chris]

1987年米国イリノイ州生まれ。タフツ大学フレッチャー法律外交大学院国際歴史学准教授。フィラデルフィアのシンクタンク、FPRI(外交政策研究所)のユーラシア地域所長、ニューヨークおよびロンドンを拠点とするマクロ経済および地政学のコンサルタント会社、グリーンマントルのディレクターでもある。ニューヨーク・タイムズ、ウォール・ストリート・ジャーナル、フォーリン・アフェアーズ、フォーリン・ポリシー、アメリカン・インタレストなどに寄稿し、新鮮な視点を提供している気鋭の経済史家。ハーバード大学にて歴史学学士号、イエール大学にて歴史学博士号を取得

千葉敏生[チバトシオ]

翻訳家(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

mae.dat

absinthe

まーくん

ひろき@巨人の肩

まちゃ