内容説明

地球科学者にして俳人、京都大学総長・京都芸術大学学長などを歴任し、科学と芸術の交差点を歩んできた著者ならではの、季語へのまなざし。

目次

春(日永;立春 ほか)

夏(雷・夕立;虹 ほか)

カラー 四季のアルバム

秋(秋澄む;鰯雲 ほか)

冬(短日;三寒四温 ほか)

年の暮れ・新年(除夜の鐘;餅搗 ほか)

著者等紹介

尾池和夫[オイケカズオ]

地球科学者。専門は地震学。1940年東京に生まれ高知で育つ。京都大学第24代総長、国際高等研究所所長などを歴任し、現在は京都芸術大学学長、静岡県公立大学法人理事長などを務める。氷室俳句会を主宰(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

アナーキー靴下

69

文化、芸術、信仰など、心の内奥に繋がるものと、科学の関係性に興味があり、この本を読んでみた。内容は科学というほど科学ではなく、季語とされている自然現象や動植物、伝統行事などを事典のように説明してくれているものだが、冒頭に「季語を知って俳句を読む、あるいは俳句を詠むための本である」とある通りで、どちらの意味でも俳句に縁遠かった私には難易度の高い本だった。何故その季節の季語なのか、や、季語ごとの末尾に配された俳句をどう受け止めればいいのか、などの説明はほとんどなく、玄人向けに季語の軸で体系化した、という印象。2021/05/21

peace land

3

季語を広く知りたくて読んだのだが、季語以上に日本の歴史や文化を深く知ることが出来た。しばらくしてまた手に取りたい本だ2021/03/28

Kaname Funakoshi

2

俳句で使われる季語の解説。いちいち現代科学的な解説が入っているのが地味に面白い。2022/01/12

Go Extreme

2

春:日永 立春 春分 朧月 陽炎 東風 春雷 春の大三角 春潮 雪崩 流水 鞦韆 野焼く・山焼く・焼野 夏:雷 夕立 虹 やませ あいの風 朝凪・夕凪 滝 夏の潮 氷河・雪渓 甘酒 氷室 沖縄忌 原爆忌 山椒魚 章魚 雨蛙 四季のアルバム 秋:秋澄む 鰯雲 霧 月 流星 星月夜 天の川 富士の初雪 颱風・野分 猿酒 薬掘る・鳥兜 夜庭 震災記念日 蜻蛉 秋鯖 鵙 冬:短日 三寒四温 年内立春 霰 鎌鼬 鰤起し ダイヤモンドダスト 孤火 氷柱 氷湖 鮟鱇鍋 年の暮れ・新年:除夜の鐘 餅搗 節料理 喰積 歯朶2021/04/09

天麩羅

1

季語が生まれる由来は文化、気候、歴史など様々である。科学的な知見がその希少性を底上げして面白さを増している。今なお四季は繰り返し、そこに生きた人々の存在が季語によって明らかになる。その末端に自分も立っていると考えると、気付かぬうちに消えていく季語のことを放っては置けない。2024/05/01

-

- 電子書籍

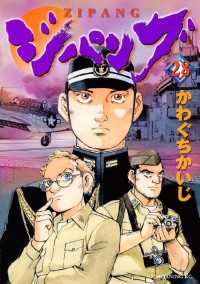

- ジパング(28)