出版社内容情報

※【試し読み】はこちら(PDF 16.2MB)

会社や家庭に一台はパソコン(パーソナルコンピュータ)があって書類やメールを送ったり、インターネットで調べ物をしたり、携帯電話で連絡をとったり、テレビや端末でゲームをしたりするのは、今では当たり前の光景になりました。

朝の目覚ましからニュースチェック、電車の切符やランチの代金の決済、仕事の連絡や打合せの記録、ネット注文したディナーのあとの映画鑑賞やSNSでの友人とのおしゃべりまで、スマートフォンやタブレット一台で済ませてしまう人も少なくないでしょう。

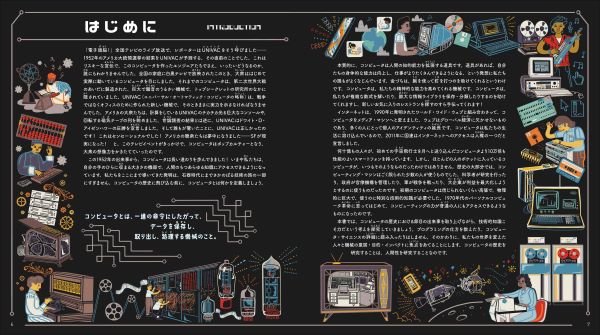

しかし、これらのコンピュータがかつて一台で壁一面をおおうような巨大な機械であったことや、穴あけパンチで数を記録していたこと、かつては人間の計算係のことを「コンピュータ」と呼んでいたことなどを知っている人は、どれくらいいるでしょうか? そして今や私たちの生活に欠かせない便利なテクノロジーを生み出すために、努力と工夫を重ねた歴史上の人物たちのことを?

本書は、『世界を変えた50人の女性科学者たち』の著者、レイチェル・イグノトフスキーが、まさに現代世界を変えた文明の利器「コンピュータ」の歴史を、時代ごとの新発明とその発展に貢献した人々に注目しながら描いた科学史ビジュアルブックです。

数字と原始的な計算機「アバカス」が発明された古代から、計算することが職業となった産業革命期、軍事需要や宇宙開発を背景に初期のコンピュータやプログラムが次々と発明された第二次世界大戦期~60年代、そしてコンピュータがどんどん小型化するとともにインターネットが世界を網目のようにつなぎ、コンピュータの性能や利用範囲が加速度的に向上していった1970年代から現代までを8つの時代に分け、それぞれの時代におけるイノベーションを、「歴史年表」「歴史の物語」「重要な発明」「影響力のあった人々」4つのトピックから紹介します。

各章では、まず年表や物語で歴史の大きな流れをつかむとともに、その時代を象徴する発明品やエンジニアを取り上げることで、コンピュータの進化のようすと、エンジニアやクリエイターの伝記を詳しく知ることができます。

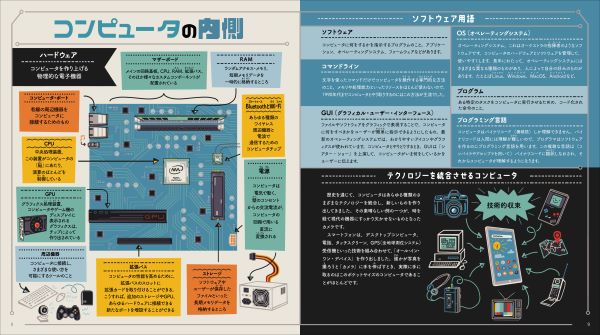

また、イントロダクションとエンディングでは、コンピュータ内部の部品や基本的なしくみなどの基礎知識、デジタル社会の問題や今後の発展の見込みについても紹介しています。

読みごたえたっぷりの本格的なコンピュータ科学史でありながら、著者ならではの独創的なレイアウトと、かわいらしいイラストとトリビアが随所にちりばめられた構成で、大人から子どもまで楽しく学べる一冊です。

内容説明

あなたがいつも使っているパソコンやスマートフォン、インターネットやゲームのアプリはどのように登場したのでしょう?世界を変えたコンピュータとそれを作った人々の物語をひもといてみましょう!

目次

古代文明(紀元前2万5000年~西暦1599年)

蒸気と機械(1600~1929年)

第二次世界大戦と世界初のコンピュータ(1930~1949年)

戦後の好景気と宇宙開発競争(1950~1969年)

パーソナルコンピュータ(1970~1979年)

クリエイティブツールとしてのコンピュータ(1980~1989年)

ワールド・ワイド・ウェブ(1990~2005年)

オール・イン・ワン・デバイス(2006年~現在)

著者等紹介

杉本舞[スギモトマイ]

関西大学社会学部社会システムデザイン専攻准教授。2003年京都大学文学部人文学科卒業。2010年京都大学大学院文学研究科現代文化学専攻科学哲学科学史専修博士後期課程指導認定退学。2013年京都大学博士(文学)。専門は科学技術史(20世紀)、コンピューティング史、黎明期の人工知能研究(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

kinkin

☆よいこ

ひめありす@灯れ松明の火

hitomi

Mentyu