- ホーム

- > 和書

- > 人文

- > 文化・民俗

- > 文化・民俗事情(日本)

出版社内容情報

※【試し読み】はこちら(PDF 2.71MB)

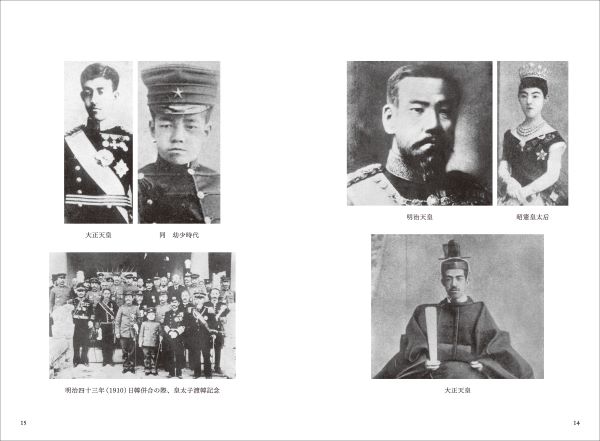

宮内省に二十五年間勤めた仕人(つこうど)が好奇心たっぷりに覗き見た皇室とは?

明治天皇の素顔、大正天皇との追いかけっこ、 意地悪をする女官、「べらんめえ」口調の役人、犬の葬儀に坊さん五人・・・etc.

歴史学者・河西秀哉による新たな脚注と解説を付して『宮廷』(日本出版共同、昭和二十六年刊)待望の復刊。

写真60枚収録

内容説明

宮内省に二十五年間勤めた仕人が好奇心たっぷりに覗き見た皇室の素顔。

目次

第1部 仕人

第2部 女官

第3部 皇室・皇族の御生活

第4部 禁裡習俗

第5部 皇室御三代

第6部 三代禁裡秘話

著者等紹介

小川金男[オガワカネオ]

父は岡山池田藩の家臣、小川家の養子。鉄道学校、九州鉄道を経て宮内省に入る。明治41年(1908年)から25年間、仕人として皇室内の雑務を務める。明治・大正・昭和の3代にわたり御内儀に奉職した

河西秀哉[カワニシヒデヤ]

名古屋大学大学院人文学研究科准教授。昭和52年(1977年)名古屋市生まれ。名古屋大学文学部卒業、同大学大学院文学研究科博士後期課程単位取得満期退学。博士(歴史学)。京都大学大学文書館助教、神戸女学院大学文学部准教授などを経る(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

パトラッシュ

114

明治以降の天皇とその周辺についての本は何冊かあるが、高官による政治関係の話が中心だった。そんな宮中での生活が、雑務を担う仕人(自称茶坊主)の目線で「皇室のホームドラマ」として描かれる。著者のような下級役人は高位者には存在しないに等しいだけに、まさか書き残されるとは思ってもいなかったろう。常に厳めしく生きねばならないが、人である以上は必ず起きる揉め事や不始末を巡る悲喜劇の連続と隠蔽に奔走する有様は、まるで井上ひさしの芝居を観ているようだ。特に大正天皇の帝王の孤独と病気絡みの話は、人間として弱さを強く感じた。2023/12/05

tom

20

読友さんのコメントを読み借りて来る。以前、原武史さんと三浦しをんさんの対談本を読み、大正天皇という人に興味を持った。この本にも大正天皇のことがいろいろ出て来る。天皇という立場の人ということを考えると、けっこうユニークだったことが分かる。それはともかく、見ることも接することもありえない人たちの生活を垣間見せてくれるので(下世話な関心も含めて)、それなりに興味を持って読む。噂には聞いていたけれど、ウ○チはそのたびに、医官が見て健康状態を確認していたとか、旅行のときは、そのための設備を持ち運んでいたとか・・・。2024/01/15

hitotak

9

昭和26年に書かれた、皇室に仕えた下級役人の手記。役人といっても皇族方と会話することはなく、自身の仕事の内容や宮中での政治家や天皇をはじめ皇族の日常生活、漏れ聞こえるゴシップや事件などが書かれている。特に大正天皇の一癖ある行動や自由奔放さには驚いた。速足の大正天皇に持っている荷物を見咎められ、後を追われて必死に逃げるがとうとう追いつかれる(この間、両者共無言)著者のエピソードは想像すると相当シュールだ。大正天皇、皇后とも妾腹の生まれだが、腹は借り物という考え方で生母の扱いは軽く、日陰者扱いだったという。2024/02/18

ポルポ・ウィズ・バナナ

4

ある程度の距離でもって「宮廷」を見ると、なんでこの人たちは権力持ってんだろうと不思議になる。別に何かをどうしてるわけじゃないのに。幻想が原動力になっている。でもそれ幻想だぜ?現実的な部分だと、宮廷に出入りしている人の68%は薩摩、30%長州、1%水戸藩、残りがその他ってカンジ。2024/01/28

はちがみっつ

2

タイトルの茶坊主は、イメージが違うから、そのまま仕人で良かったのでは。そこまで内部干渉出来る立場でもない下級役人。 明治大正がメインの時代だが、その二つだけでも文化や人の考え方の断絶がある、と明記されている。ましてや今の時代では考え方が違い過ぎる。貴重な一級資料、色々考えさせていただいた。2024/07/22