出版社内容情報

【解説】

大井川は江戸時代を通じて橋がなく、川越し人足が旅人を渡した。なぜ橋をかけなかったのか。要害を設けて江戸への軍勢を防ぐためという説が根強いが、「橋博士」と呼ばれる筆者が史料と理工系知識を駆使して通説をくつがえす。結論は、技術的に困難だったこと、工事費が膨大であったこと、川越しが産業として定着していたことなどの理由で、「橋をかけなかった」のではなく「かけることができなかった」とする。写真、図表多数。

【目次】

大井川に橋がなかった理由

はじめに

第1章幕府は橋を架けさせなかった?

1過去の研究と問題点

2軍事的要因説--江戸防衛論-の矛盾点

1大井川要害説への疑問

2六郷橋の架設と廃止

3東海道の橋

第2章架橋は技術的に難しかった-技術的要因の検討

1川の性格の違いと渡河形態の分類

1渡河点の位置

2河川勾配

3水深

4流量の変動

5渡河形態の分類

2架橋技術の検討

1「矢作橋杭震込之図」

2震込上工法の他の事例

3震込工法の検証

4近世の杭施工技術

第3章徒渉しは儲かった-経済的考察

1大井川の徒渉しの

内容説明

「江戸を目指す軍勢を止めるために幕府は大井川に橋をつくらせなかった」という通説を論破。

目次

第1章 幕府は橋を架けさせなかった?

第2章 架橋は技術的に難しかった―技術的要因の検討

第3章 徒渉しは儲かった―経済的考察

第4章 徒渉しは無駄が多かった―制度上の矛盾

第5章 橋は高価だった―架橋の可能性の検討

第6章 徒渉し制度は一夜のうちに崩壊した

著者等紹介

松村博[マツムラヒロシ]

1944年、大阪市生まれ。京都大学大学院工学研究科(土木工学専攻)修了。大阪市に勤務して神崎橋、川崎橋、此花大橋等の設計や都市計画等を担当。現在、計画調整局理事(大阪市都市工学情報センター理事長)

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

感想・レビュー

-

- 電子書籍

- 今日からヒットマン【分冊版】 113 …

-

- 電子書籍

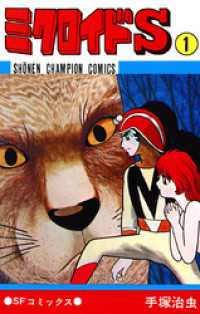

- ミクロイドS 1(少年チャンピオン・コ…