内容説明

3・11は終わっていない。「被災地」となった東北地方を目の当たりにした人類学者、社会学者、ルポライターの国際チームが、現地での徹底したフィールドワークを基に書いた渾身のエスノグラフィー。

目次

1 被災地の内と外(支援を拒む人々―被災地支援の障壁と文化的背景;ボランティア支援における倫理―贈り物と返礼の組み合わせ;3.11と日本の若者たち―学生ボランティアの新しい仕組みと体験談)

2 見えない被害と向き合う(彼ら対我ら―福島原発危機にかんする日本と国際メディアの報道;「汚染」と「安全」―原発事故後のリスク概念の構築と福島復興の力;場所と人の関係が絶たれるとき―福島第一原発事故と「故郷」の意味;立ち上がる母―受身の大衆とマヒした政府の間で戦う女性たち)

3 被災者たちの日常(「皆一緒だから」―岩手県山田町の津波避難所における連帯感;がれきの中の祭壇―大震災を経験した岩手県での信仰習慣の順応;家も、船も、いかだもなくなった―大震災後の宮城県沿岸地域の人々)

著者等紹介

ギル,トム[ギル,トム] [Gill,Tom]

1960年英国生。ロンドン大学(LSE)博士(社会人類学)。明治学院大学国際学部教授。日雇い労働者、ドヤ街、ホームレス調査を経て、福島原発事故被災者調査へ

シテーガ,ブリギッテ[シテーガ,ブリギッテ] [Steger,Brigitte]

1965年オーストリア生。ウィーン大学日本学研究所博士(日本学)。ケンブリッジ大学東アジア研究所准教授。日本の社会人類学、とくに日常生活

スレイター,デビッド[スレイター,デビッド] [Slater,David H.]

1960年米国生。シカゴ大学博士(人類学)。上智大学国際教養学部准教授。比較文化研究所所長(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。

てんちゃん

かんちゃん

壱萬参仟縁

-

- 電子書籍

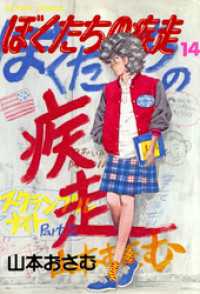

- ぼくたちの疾走 (14) アクションコ…