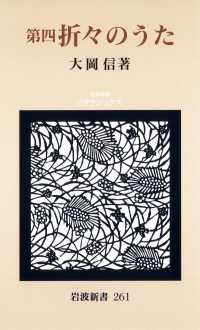

内容説明

読むことと書くこと。きわめて困難な「言葉」との闘いのあとを示す「文学的」自伝の傑作!サルトル生誕百年いま新たに見えてくる明確な意図にもとづいたひとつの実話物語。

目次

1 読む

2 書く

著者等紹介

澤田直[サワダナオ]

1959年生れ。パリ第1大学哲学科博士課程修了(哲学博士)。専攻は哲学、フランス語圏文学、地中海思想。白百合女子大学教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

燃えつきた棒

39

サルトルが自身の誕生から十二歳までを描いた自伝的フィクション。 サルトルは安部公房と並んで僕の青春の書だ。2006年に出版された新訳である本書は、昔読んだサルトル全集版の『言葉』に比べると、活字がずっと大きくなっていて、読み心地は快適そのものだ。/ 【人生が始まったとき、私のまわりには本があった。おそらく終わるときも同じだろう。祖父の仕事部屋には本がいたるところにあった。ふだんは埃を払うことは禁じられていて、年に一度、新学期の始まる十月の前にだけ掃除された。私はまだ文字を読むことができなかったが、→2024/10/12

パラ野

19

「読む」と「書く」の2章からなる。12歳までの自伝ということ。読者が今読んでいるというのを突きつけてくるテクストだった。小さな大人として振舞うこと、言葉を獲得すること、本を読むこと、物語に没入すること(なんとも残虐だった)そういった位相を自伝と銘打って出してきたのは、面白い。こんなにこねてる文体だったっけ、となるほどだった。フーコーが『夢と実存』の例の長い序文でサルトルのあの本を引用していたが、それを生きたような部分も散見されて、あの本も題名を思い出して読みたい。2014/11/08

parakeets

16

とにかく、実存の哲学者サルトルが煮ても焼いても食えない文芸作家であることがわかった。扱う時期を幼年時代に限り、目次には「読む」「書く」という二つの章が記されているだけの、不均衡ながら見た目にはこざっぱりした自伝なのだけど。自他ともに認めるところの神童は自身の媚態に気付きつつあえてそれを隠そうともせず、しばしば自虐を交えて憂いに耽り、ついには開き直ったふりさえこなしてしまう。ジャン=ポールともなると、幼年期とはつまり、降りる術のない劇舞台なのだ。もっとも彼はそこから降りようなどとは考えもしなかったようだが。2011/11/18

ラウリスタ~

14

サルトルの誕生から12歳までを扱う自伝的小説。やっぱり面白いな。この年代って普通の伝記、自伝では完全に無視されるところだが、むしろそこに本質的なものを見ようとしている。子供時代を子供として過ごせなかったサルトル少年の文学との出会い、そして創作、挫折、そして文学との決別を描く。とはいえ、それを表現する形式が文学そのものなのだから面白い。ルソーと同じように幼少期にあまりに早熟な読書体験を経たがためにそれを一度否定しようとする。でも結局はそれを表現するのも文学という円環構造。2013/10/30

あかふく

6

はじめにあった、言葉がそのもの自体としてあるような経験は失われた。その頃、人が何かに名前をつけることは所有することであり、所有によって自らを位置付ける行為でもあった。それが出来なくなるということは「誰でもなくなること」である。そこで言語を用いることは「私がいま書いてきた事柄は嘘である」という言明と等しい。このような自伝があり得るだろうか。パラドックスの領域においてしかない。「私はまずリュクサンブール公園で、プラタナスの眩い外観に魅惑された。わたしはそれを観察したりせず、逆に空虚を信じて待っていた。」2013/12/25