内容説明

師に同じ演目を先に話されたことから、新作を始め、自らの媚びを嫌い、生地だけの素話に活路を求めた円朝だが、大看板の人気にも翳りがきざした。上方へ修業に出、自分を離れて芸はないと得心したことから、八丁荒しの大評判とともに江戸に戻る。運命の女性、禅との出会いの中で、維新後の芸道と人生の困難を切り拓いていく。

著者等紹介

小島政二郎[コジママサジロウ]

1894年、東京下谷生まれ。作家。慶應義塾大学国文科卒(後に講師)。永井荷風に傾倒して文学を志す。芥川龍之介、菊池寛らと交流を結び、作家の道へ。評伝、交流に基づく文学史的小説と、大衆ベストセラー小説、食通エッセイで活躍した。1994年逝去(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

-

- 電子書籍

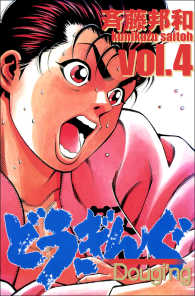

- どうぎんぐ 4巻