出版社内容情報

義務教育の中でなぜ音楽を学ぶのか。教師自身が自分の言葉で「音楽科教育の存在意義」について論じることができなければならない。何を目標に音楽科教育をするのか。「良い音楽科教育」とは一体何か。音楽科教育の目的論について、真剣に議論した一冊。

内容説明

音楽科教育の目的を論じることなしに、「良い音楽科教育」を定義することはできない。では、そもそも「音楽」とはなんなのだろうか。音楽科教育の目的論について、真剣に議論した一冊。

目次

第1章 音楽への記述的接近(出来事としての音楽―C.スモールの音楽観;徒弟制度としての音楽教育―D.J・エリオットの音楽教育論 ほか)

第2章 音楽への規範的接近(教科教育と学問領域の規範性―G.ビースタの測定主義批判;理念としてのサウンドスケープ―R.マリー・シェーファーの公共的教育観 ほか)

第3章 音楽科教育の目的論に関する試論(ここまでの総括;公教育の存在意義―苫野の教育論 ほか)

第4章 メタ音楽(Meta‐Music)としての集団即興演奏(サウンドペインティング研究で得られた知見;“GMIC”の発案と授業での実践可能性 ほか)

著者等紹介

長谷川諒[ハセガワリョウ]

博士(教育学)、音楽教育学者。広島大学で博士号を取得後、神戸大学、関西大学、新見公立大学等複数の大学で非常勤講師として教員養成に携わりながら、研究会での講演や即興演奏ワークショップの講師として活動している。活動の概要はSNSやYouTubeチャンネル「音楽教育学者の思考」で随時発信中。2021年度より日本音楽即興学会の理事長を務めている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

曽我芳次

斜めに構えた太鼓持ち

サンチェス伊藤

じゅんじゅん

車寅次郎

-

- 和書

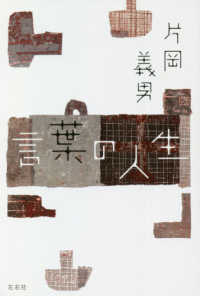

- 言葉の人生