内容説明

落語レコードの名プロデューサーは神田明神のそばに生まれ、寄席通いに明れ暮れた。記憶に残る名人たちの高座姿から楽屋で垣間見た素顔まで、共に歩んだ落語の半世紀を語る。

目次

1 回想の落語全盛期(黒門町―桂文楽の家;神田の寄席・立花;身近な歴史・五代目柳亭左楽 ほか)

2 名人芸を残す(『おはなはん』と落語家;黒門町の消灯;落語レコードの模索 ほか)

3 さまざまな落語を求めて(志ん朝がいる;志ん朝にその気はない;レコードはまだまだ ほか)

著者等紹介

京須偕充[キョウストモミツ]

1942年東京・神田生まれ。慶應義塾大学卒業。ソニー・ミュージック(旧称CBS・ソニー)プロデューサーとして、レコード、CDの録音制作を行う。六代目三遊亭圓生の『圓生百席』をはじめ、古今亭志ん朝、柳家小三治、桂文珍の集大成録音など総制作タイトルは250に達し、朝日名人会などの落語公演もプロデュースする(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

-

- 和書

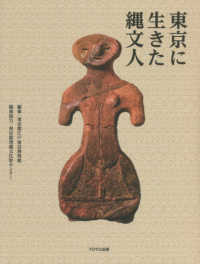

- 東京に生きた縄文人