内容説明

作家・水上勉氏が、竹製の文楽人形を操る独自の舞台芸術に足を踏み入れていなければ、中国唐代に源を発し、宋代に隆盛をきわめた「竹紙」が、現代日本に蘇ることもなかっただろう。竹製の人形の面に、餅状にした竹の繊維を用いるうちに、水上氏は、竹の文化の奥深さと竹紙漉きの魅力にとりつかれる。マニュアルは、宋応星が著した中国明代の産業百科全書ともいうべき『天工開物』ただ一冊。本書は二十年以上におよぶその実践の記録である。

目次

第1章 若狭の竹(『越前竹人形』の背景;父の道具箱 ほか)

第2章 竹人形と竹餅の面(「のろま人形」のこと;うごく竹人形の構想 ほか)

第3章 竹の紙を漉く実践編(新竹伐採に始まる;「殺青」という仕事 ほか)

第4章 中国竹紙の源流(六祖截竹図;六祖と竹紙の距離 ほか)

著者等紹介

水上勉[ミズカミツトム]

1919年、福井県生れ。少年期に禅寺で修行する。立命館大学文学部中退。宇野浩二に師事し、60年『海の牙』で日本探偵作家クラブ賞、61年『雁の寺』で直木賞を受賞

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

-

- 電子書籍

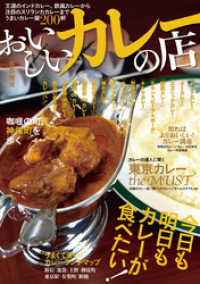

- おいしいカレーの店