出版社内容情報

生と死が慌しく交錯する戦場から持ち帰った問いは唯一つ──日本とは、日本人とは何か?たじろがぬ精神で日本を見つめ直した人

内容説明

生と死が慌しく交錯する戦場から持ち帰った問いは唯一つ。日本とは、日本人とは何か。

目次

ロッド空港事件と内務班

残飯司令と増飼将校

戦場のほら・デマを生みだすもの

「トッツキ」と「イロケ」の世界

ジャングルという生き地獄

戦場の「定め」と「常識」

軍人より軍人的な民間人

扇動記事と専門家の義務

すべてを物語る白い遺髪

不安が生みだす「和気あいあい」〔ほか〕

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

Hiroki Nishizumi

4

興味深く読めた。軍というものの体質、戦地における米食の問題、戦場のように忙しい例え、通貨の乱発、指揮命令について、、、等々内部にいてこそ気付く目線が実に参考になった。良い本だと感じた。2015/03/01

ホンドテン

1

図書館で。陸軍砲科少尉として比島(死亡率80%)を生き抜いた著者が経験した末期帝国陸軍の実像という・・・タイトル通りの内容。貧乏生活に喘ぎながら扱えもしない日本刀を戦地向けに買い求める士候将校なんて経験者でないと絶対描けない姿だろう。描かれるエピソードの豊富さばかりではなく、事象の分析の見事さは著者の知性なしではあり得ず、他の戦記物の追随を許さない。ただ70年代の小野田、横井両氏の帰国や朝日新聞の南京事件報道に対論する意図を持って書かれているので、注意していないと文意を読み取れなくなる事がままあった。2015/02/18

KAZOO

1

日本の陸軍がいかに駄目であったかがわかる本です。まあ確かにキリスト教者の山本さんから見るとここに書いてあるとおりのことばかりなのですが、当時の状況などからするとやむを得なかった面もあるのかもしれません。そこのところは同じ著者の「空気の研究」も一緒に読むと目からうろこだと感じます。2013/04/07

ひでき

0

「西部戦線異状なし」と同時期に読んだ。二つの作品で描写された兵隊の生活に極めて近い。ただただ生き残るために行われる戦闘、行き届かない兵站によって飢える兵隊、戦友への深い思い、「母」のおろかさと聖性。先任将校と兵隊の関係などが、山本七平によって描かれていたが、いやな上官の存在とその対処など。第一次世界大戦のドイツと太平洋戦争における日本の戦い方に相似形を見た。 2012/08/05

R

0

戦場での様子が悲惨。読ませる。2011/02/22

-

- 電子書籍

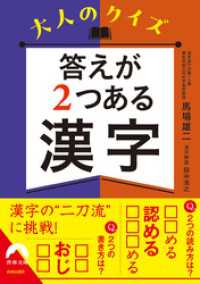

- 大人のクイズ 答えが2つある漢字 青春…

-

- 電子書籍

- 心のなかの小箱 ハーレクイン