内容説明

宮本常一とおぼしき民俗学者によって記憶の扉が開かれる。幕末から維新、大震災、太平洋戦争…。激動の時代、気まぐれな運命にもてあそばれた名も無き庶民の叫びを聞け!表題作など、濃密なエロティシズムとグロテスクな哄笑に満ちた七つの物語。

著者等紹介

坂東眞砂子[バンドウマサコ]

高知県生まれ。奈良女子大学住居学科卒業。イタリアへ留学し、建築とデザインを学ぶ。童話作家、ライターを経て、1993年に『死国』で作家デビュー。1996年に『桜雨』で島清恋愛文学賞、97年に『山妣』で第百十六回直木賞を受賞。2002年には『曼荼羅道』で柴田錬三郎賞を受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

りー

27

短編集。「オール読物」連載作品。著者が宮本常一さんの作品や、郷里の昔話、郷土史、新聞の記事などに触発されて書いた作品。江戸末期~昭和初期頃の土佐に関するお話が多い。私にはコントラストが強すぎ、楽しく読み終わる感じではなかったけれど、たまには良い。2023/03/04

ラグエル

9

「切支丹であっとは、いつでも天主さまの思し召しに従う覚悟ができとるということさ。そいは拷問を受け、火炙りにさるっことでもあっと。ばってんそん試練こそが、おいたちの霊魂をパライゾに運んでくれる救いの手よ」だから、弾圧しても増え続けるわけですよ。踏み絵を踏みつけた罪を赦される、「コンチリサンの祈り」という「おらしょ」ってのがあるんですね。日本史の授業聴きながら、そういうのなかったのかなーとか思っていたんだけれど。2011/08/04

にゃも

8

以前、時代劇チャンネルにハマっていた。その時に見た『子連れ狼』(拝一刀はもちろん萬屋錦之助!)で隠れキリシタンが出てくる回があった。話の内容は忘れてしまったが、幼い杉田かおるが口ずさんでいた歌が今でも頭から離れない。パライゾの寺へ~参ろぉぉぉ♪なんとも不思議な節回しとパライゾという言葉…あぁ、たまらん!と、最近になってこの本を見つけた。このタイトルである。読むしかあるまい。宮本常一の著書を彷彿とさせる内容で土俗的世界にどっぷりひたることができて大満足。秀逸はやはりタイトルの話。とても哀しくて美しい…。2016/08/03

tama

8

図書館本 坂東シリーズ これは大変佳い作品と思います。アホな男はいつもの通りそこここに(「虫の声」「六部さま」)出ており、対する女のしたたかさは更にくっきりと。短編集ですが基本全部つながっており大きな流れは最後まで残っています。「パライソの寺」はユダが死ななかったらという物語にも思えます。「朱の棺」は息子が夢枕に立ってからの両親の心の解放が好くてちょっと泣けるほど。もっと評価されてよい作品と思います。参りました。2014/08/16

mari

6

幕末〜維新、太平洋戦争と激動の時代に翻弄された庶民の濃密な記憶の短編集。坂東眞砂子ならではのグロテスクでエロチックな味付けはいつも通り。土佐弁と長崎弁がそれをいっそう濃厚にさせる。好きと嫌いが極端に別れる作家さんですね。2010/12/12

-

- 電子書籍

- 婚約破棄で幸せを諦めた私ですが、女嫌い…

-

- 電子書籍

- 帰ってきた天才剣聖~魔力ゼロの落ちこぼ…

-

- 電子書籍

- 異世界の神魂戦士【タテヨミ】第299話…

-

- 電子書籍

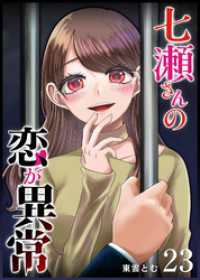

- 七瀬さんの恋が異常【単話版】(23) …

-

- 電子書籍

- 愛だ恋だを取り締まる俺に、春がやってき…