出版社内容情報

日本人にもおなじみの「カレー」は、イギリスが植民地時代のインドに押し付けた概念である。インド人は「ダール」「サンバル」「コルマ」と細分化して呼ぶのだ――南アジア研究者がインド料理のステレオタイプを解きほぐし、その豊穣な食文化世界を案内する

内容説明

カレーを「スパイスを用いた煮込み料理」と定義すれば、そこには数え切れないほどたくさんのインド料理が含まれる。日本でイメージされる「カレー」とはかけ離れたものも少なくない―在インド日本大使館にも勤務した南アジア研究者がインド料理のステレオタイプを解き、その多様性を描き出す。インド料理店の定番「バターチキン」の意外な発祥、独自進化したインド中華料理、北東部の納豆まで。人口世界一となった「第三の大国」のアイデンティティが、食を通じて見えてくる!カラー写真多数。

目次

第1章 「インド料理」ができるまで―四〇〇〇年の歴史

第2章 インド料理の「誤解」を解こう

第3章 肉かベジか、それが問題だ―食から見えるインドの宗教、文化、自然

第4章 ドリンク、フルーツ、そしてスイーツ―インド料理に欠かせない名脇役たち

第5章 「インド中華料理」―近現代史のなかで起きたガラパゴス化

第6章 インドから日本へ、日本からインドへ

著者等紹介

笠井亮平[カサイリョウヘイ]

1976年、愛知県生まれ。岐阜女子大学南アジア研究センター特別客員准教授。中央大学総合政策学部卒業後、青山学院大学大学院国際政治経済学研究科で修士号取得。専門は日印関係史、南アジアの国際関係、インド・パキスタンの政治。在インド、中国、パキスタンの日本大使館で外務省専門調査員として勤務した経験を持つ(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

パトラッシュ

アキ

はっせー

さつき

Toshi

-

- 電子書籍

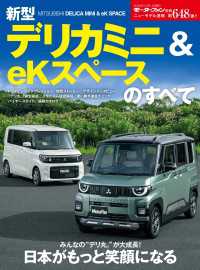

- ニューモデル速報 第648弾 新型デリ…

-

- 和書

- レプラと奇跡