出版社内容情報

科学コミュニケーション論の理論的枠組みをまとめた初の教科書。歴史と事例とともに明快に解説する。

内容説明

科学リテラシーの意味を問い、「欠如モデル」を越える枠組みとは?東大での講義をもとに、その理論的枠組みをまとめた初のテキスト。

目次

1 歴史と背景(英国における科学コミュニケーションの歴史;米国および欧州の傾向;日本における科学コミュニケーションの歴史)

2 理論(科学コミュニケーション;PUS論;受け取ることのモデル;伝えることのモデル)

3 実践と実態調査(出張授業にみる科学コミュニケーション;伝える側の評価:科学技術ジャーナリズムを題材として;受け取る側の評価)

4 隣接領域との関係(科学教育;市民参加と科学コミュニケーション;科学者の社会的責任と科学コミュニケーション)

著者等紹介

藤垣裕子[フジガキユウコ]

東京大学大学院総合文化研究科准教授、科学技術インタープリター養成プログラム構成員

廣野喜幸[ヒロノヨシユキ]

東京大学大学院総合文化研究科准教授、科学技術インタープリター養成プログラム構成員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

-

- 洋書電子書籍

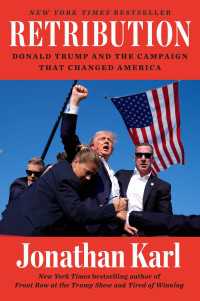

- Retribution : Donal…

-

- 和書

- 水理学詳説