出版社内容情報

戦乱の続く古代末期、人間の生と運命を見極めようとする傾向がより強まっていく。拡散するギリシア的な伝統とオリエント文化との出会いの中で、世界市民たちが知の最前線に立つことになる。

【2008年度 毎日出版文化賞(特別賞)受賞】

内容説明

グローバリゼーションの中で哲学者は何を考えたか。西洋哲学の全体像を描き出すシリーズ。

目次

総論 地中海世界の叡知

エピクロスと初期エピクロス学派

ゼノンと初期ストア学派

古代懐疑主義

中期ストア学派―パナイティオス/ポセイドニオス

ヘレニズム期の科学思想

帝国ローマの哲人たち

プラトン哲学・アリストテレス哲学の復興

プロティノスと新プラトン主義

ボエティウスと古代世界の終焉

著者等紹介

内山勝利[ウチヤマカツトシ]

京都大学名誉教授。1942年兵庫県生まれ。京都大学大学院博士課程単位満了(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

1 ~ 1件/全1件

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

そふぃあ

5

この巻も危険だった。というのも原著にふれたくなることはここでも同じだったから。しかも、今まで読んでみたいとも思ったことのない著者の本、セネカの『怒りについて』とマルクス・アウレリウスの『自省録』も買い求めてしまった。このシリーズを読み終わる頃には岩波文庫の収納場所も同じくらいの幅必要になるに違いない。2009/12/21

大森黃馨

2

意外だったのは古代ローマにおいてプラトンやアリストテレスが必ずしも絶大巨頭ではなかったという事 私自身は元々は歴史学に興味を惹かれていた人であったからか哲学の歴史を取り扱った書というのは本書における総論それを更に拡大詳細にしたものという前イメージを抱いていたのだか実際にはそうではないのかそれとも本書のみの特徴なのか 帝国ローマの哲人達の章取り上げるべきなのは本当にあの四人のみで充分なのか不安を覚える 2022/06/30

・C・

2

古代ローマの哲人たちの思想がやはり分かりやすく説明されている。今まで一目見ても意味不明であった用語も学んでいくうちに自然に既知の日常単語のように使用できていることに気がつく。また終盤ではキリスト教が台頭する時代に到達し哲学の顔に泥が塗られていくのをひしひしと感じる。2017/05/22

oDaDa

2

p466「セネカの文章は知性を刺戟し、エピクテトスの文章は気概を強め、マルクスの文章は心に沁み入る」高校の世界史でマルクス・アウレリウス・アントニヌスを学んだ日に、図書館で『自省録』を借りたことをふと思い出す。彼の文体は自己と宇宙を同一に捉える、まるでインド哲学のようなものだと、実に電波だと当時は思ったけれど、今読み返せばまた違った観想を得るに違いない。また、キケロの生き方の格好良さが際立っていた巻。キケロもセネカもマルクス・アウレリウスも、後代に多大なる影響を与え続けている最強の古典である。2016/08/09

\サッカリ~ン/

1

今も書店で売られているような『意識のもちようで嫌なことが変わる!』的な考え方は、既に紀元前後のローマで賢人たちによって開拓されていた。具体的な人名やそれらの思想における系譜も、前巻を読んでいれば納得しながら読破でき、人によってはむしろ理解しやすく感じられるかもしれない。古代の終焉とともに哲学はギリシアを離れ、いよいよキリスト教徒の哲学が始まろうとしている。2014/11/21

-

![モーニング 2025年52号 [2025年11月27日発売]](../images/goods/ar2/web/eimgdata/EK-2301147.jpg)

- 電子書籍

- モーニング 2025年52号 [202…

-

- DVD

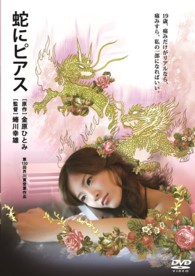

- 蛇にピアス