出版社内容情報

六巻にわたりつづられる兵法の極意、そして周の新王朝建設における戦略闘争史。大化の改新のさいに藤原鎌足が諳んじ、若き源義経が愛読したと伝えられる兵法書、初の文庫化。

内容説明

『六韜』は“武経七書”の一書に選ばれ、『三略』にならぶ兵法学の名著として古今東西の武将たちに読み継がれてきた。前漢の軍師張良が黄石公より譲り受け、我が国では藤原鎌足が暗記するまでに愛読し、源義経が密かに戦術の奥義を学んだなどと語り伝えられる。戦術論のみならず、人心掌握法や組織を率いる心構えを余すことなく説いた、今もなお貴重な示唆を与える組織論の名著。

目次

第1章 文韜

第2章 武韜

第3章 竜韜

第4章 虎韜

第5章 豹韜

第6章 犬韜

著者等紹介

林富士馬[ハヤシフジマ]

1914年(大正3)、長崎県生まれ。詩人、文芸評論家。日本医科大学卒業。大学在学中から佐藤春夫に師事。雑誌「文芸文化」に関わったのち、1946年(昭和21)、三島由紀夫、島尾敏雄らと同人雑誌「光耀」を創刊。1979年(昭和54)、長年の同人雑誌批評活動により駒田信二らとともに第27回菊池寛賞を受賞する。2001年(平成13)没

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

アミアンの和約

19

古来より数多くの偉人が愛読したという本書だが、実際読んでみると軍事ばかりではなく君主としての心構えや統治方法といった政治面までカバーしており幅広い。「戦争は政治の継続である」というクラウゼヴィッツとのつながりを感じた。2023/11/04

ロッキー

17

『蒼天航路』の一場面で出てきた六韜。周王朝の文王・武王の問いに対し、太公望が答える形式で書かれている。第一巻、第二巻は為政者、政治色が強い。第三巻竜韜、将帥たるもの五つの資質と十の欠点とが基準になる。勇、智、仁、信、忠。将軍には勝利を得る道が三つある。礼将、力将、止欲の将。勝敗の前兆、軍が弱いことを示すしるし、自分の会社の組織に当てはめると見事にはまってしまった…。自分の事に置きかえて結構参考になった。2012/03/12

不識庵

13

武内涼著『暗殺者 野風』で、上杉謙信が軍略の基本としていたのが『六韜』だった。そこで興味が生じた。前漢の祖劉邦の軍師、張良も『六韜』に重きを置いていたという説もある。ちなみに『暗殺者 野風』に登場する謙信は、清廉だがうちには激情を秘めているという造形で、たいへん魅力的である。視覚的には寂しげに笑うようなイメージがある。閑話休題、本書は周の王の問いに太公望が答えるというかたちで進む。戦争に勝つには合理的でなくてはならない。周王の問いは具体的であり、素直である。質問は大切。また問う相手を選ぶことも肝要だろう。2020/08/28

RED FOX

12

2000年前の命がけな国家サバイバルの指南書。各章は短く簡潔。仁なところもあればエグイところもあり、まあ知ってますよ、うなずけますよ、って思いがちですが、逆にこちらありきでの現代常識な訳で改めて古代中国の深さをチラリと覗いた気がしました。古典って凄いですねえ。2014/01/21

エヌ氏の部屋でノックの音が・・・

11

2005年2月25日 初版。。。いきなり太公望の逸話から始まるこの書は、分類的には兵法書になっており呂尚の作となっているが、これは無いだろうと素人でもわかる。タオかと思われるところもあり、儒家ともおもわれるところもあり、はしがきにあるように、後代の人が伝説の人物に語らせた。と言った方が良いようである。。。軍事の事も詳しく書かれてい、どういう場合に何名、戦車何台とかく詳しくかかれている。しかし文韜など政治色が強いところなどもあり、わが国でも人気があったことが頷ける。「虎の巻」は軍事の事が多かった。2021/01/21

-

- 和書

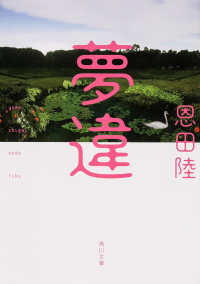

- 夢違 角川文庫