出版社内容情報

益軒の身体的自叙伝ともいうべき「養生訓」は自然治癒の思想を基本とした自主的健康管理法で、現在でもなお実践的価値が高い。〈解説〉松田道雄

1 ~ 1件/全1件

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

のらぞー

11

江戸時代に纏められた長寿の秘訣。頷けるものも首を傾げるものもある。ただ秘訣が多すぎて到底覚えれないので一つだけ覚えることにした。それは食べる時の『五思』。一.食べさせてくれる人を思う。二.農家や酪農家や漁師の苦労を思う。三.大したことないない自分が食べれる幸せを思う。四.貧しく飢えに苦しむ人を思う。五.五穀がない大昔の苦労を思う。2018/01/21

mochi

9

江戸時代に書かれた養生訓。現代医学や一般常識から見て怪しげだったり、誤っている健康法もあるものの、考え方については見習うべき点も多々あり。養生というと休むというイメージがあるが、そうではなく、その人の体質や体調に合った健康法ということ。元気だからと言って無理のしすぎは良くないし、元気がないからといって休みすぎも良くない。すぎたるは及ばざるが如し。ストレスと誘惑が多く資源が枯渇している現代、もっと多くの人が養生法を知った方が良い。2021/05/30

小木ハム

7

江戸時代中期に書かれた生活指南書。養生のための基本哲学が詰まっています。信長公は人間50年と詠っていたけど貝原先生曰く『人間百歳までいきられる。五十歳以下の短命が多いのは己の不養生がため。人生は五十から』的な事を書いています。よのなかの知識がある程度つき、子供が自立し、少しの財をもち、そしてなにより健康であること。老いてからが本当の自分の人生と思えば歳をとることにも前向きになれそう。最後の解説のところが一番グッと来ました。患者は医者を選べない、だから人を見る目を養うことと強い身体づくりに邁進したい。2018/01/12

shikashika555

6

土曜社 版のものを購入。貝原守一 校註。 何が書いてあるかと言うと、予防医学についてが大半を占める。まあ 養生の訓であるからか。 もう、言葉を変え表現を変え、今ではトンデモ論と取れることも、理にかなっていることも取り混ぜて、述べる述べる。 出版年度は正徳三年(1713)。世の中が落ち着いて、現在にも名を残す出版物も多く出た頃。大日本史や好色一代男など。 養生訓のような 健康ハウツー本は 売れたんじゃないかと思う。 2019/01/24

椿

6

300年も前の養生書。胃腸が弱いなどの持病があった、医師であった著者が84歳で書いたもの。心や体の幸福について、とても細かく記されていた。2016/07/06

-

- 和書

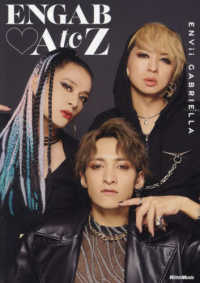

- ENGAB A to Z

![サウスパーク[DVD] VOL.7](../images/goods/ar/web/vimgdata/4943674/4943674965724.jpg)