内容説明

「ゆとり」か「詰め込み」か―いつまで二項対立の愚を繰り返すのか?いつまで「左右対立」の図式に乗るのか?観念論を排しデータに基づく政策科学を志す、まったく新しい教育論。

目次

序 教育の論じ方を変える

第1部 学力低下論争の次に来るもの(もう、学力論争は終わった;一九九九年風は「ゆとり教育」のほうに吹いていた ほか)

第2部 なぜ教育論争は不毛なのか―メディア篇(独立行政法人化報道に欠ける「そもそも論」;消費される「動機理解」の事件報道 ほか)

第3部 なぜ教育論争は不毛なのか―行政・政治篇(「学習指導要領」の方針大転換;教育改革国民会議を読み解く ほか)

終章 隠された「新しい対立軸」をあぶり出す(なぜ「階層化」が問題だったのか;なぜ「子ども中心主義」教育が問題なのか ほか)

著者等紹介

苅谷剛彦[カリヤタケヒコ]

東京大学大学院教育学研究科教授。1955年東京都生まれ。東京大学大学院教育学研究科修士課程修了。ノースウエスタン大学大学院博士課程修了。Ph.D.(社会学)。ノースウエスタン大学客員講師、放送教育開発センター助教授等を経て現職。専攻は教育社会学、比較社会学。著書に『階層化日本と教育危機』(有信堂高文社、第一回大仏次郎論壇賞奨励賞受賞)ほか

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。

U-Tchallenge

2

約二十年前の刊行であり、学力低下論争が中心のなっている。情報としては古いものになる。しかし、筆者の教育の見方を変えるための論じ方は、今なお光り輝いているように思った。終章は書き下ろしされたものであり、そこは今なお読まれるべきものである、と思った。終章で筆者が述べていることは、現在の教育分野でも大きな課題になっているのではないか、と思った。論じ方を変えれば見方が変わる。この言葉の重みを受け止めつつ、考えを進めていかなければならない、と改めて思った。2022/12/05

rigmarole

2

印象度B+。情報や問題点が古いのは承知の上で読んだので、その点を差し引けば、学力低下論争を中心とした教育論争を本書によって一つ上の視点から(「あとがき」にあるように「メタのレベルで」)捉えることができたので意義深かったです。著者の鋭敏な分析と冷徹な考察が随所に光っています。当時の教育論争では肝要な論点を逸し、かつ十分な現状把握なしに理想論が展開されているので不毛であると断じています。私としては、特に子ども中心主義批判が示唆に富んでいました。なるほど、個性を伸ばすことと主体的な個人を育てることは別ですね。2014/01/20

dystopia7

1

20年以上前の本だけど、今でも読む価値は十分あった。ゆとり教育をやめて、子どもの学力は下げ止まったと記憶しているが、現在ではそれだけでは十分ではない。この本が出てから時が経ち、スマホ、SNS、AIが社会を激変させているからだ。この本では、ゆとり教育を通して「新しい学力」や「自分で考える力」を育成すべきだという論を、そんな抽象的なものを全国津々浦々まで習得させられるわけがないと批判していて、僕もそれに100%賛同するが、AIの進化で旧来の教育内容をアップデートする必要に迫られているのも事実だ。2024/06/14

今川栄吾郎

1

今読むには遅すぎたかもしれないが読了。 「詰め込み教育」への反省として現れた、「ゆとり教育」、「個性重視」の教育観。 昨今、家庭における所得格差が子供の学歴、ましてや将来の人生に大きな影響を与えることが一般的に理解されてきたと思う。 もちろん、完全な平等な社会なんて無理だ。 そこで、いかなる不平等なら社会的に皆が受け入れることができるのか。 その中で、教育の機会の不平等はあってはならない、出来るだけなくすべきという立場に立って、聞こえはいいが「ゆとり、個性重視」という結果、自己責任を突き付けられる。2018/04/29

フィリッポ・インザーギ

1

経済学にマクロ経済、ミクロ経済があるように、教育の世界にもマクロ教育、ミクロ教育がある。私のような現場の人間はミクロ教育の最前線に立っている。ミクロの目からみたらマクロの教育行政や文部科学省、教育委員会の仕事を、なにやってんだ、と思うことがあるが、マクロはマクロで課題がある。今までの自分はそのふたつをいっしょくたに考えていた。俺はミクロの、最前線でがんばればいいと改めて思い知った。苅谷先生の本はまた読んでみたい。2018/01/03

-

- 洋書

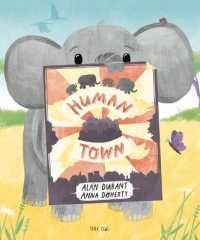

- Human Town