内容説明

科学とは、自然法則の発見を基礎とする考え方である。ケプラーが天文観測のデータから惑星の運動を解き明かし、ガリレオが力学の端緒を開いて400年。以来、科学の発展を担ってきたニュートン、アインシュタインなどの物理学者たちの苦悩やひらめきを手がかりに、科学的思考とは何かを探る。彼らの足跡、科学法則を支える意味を掘り下げ、人間がいかにして科学という考え方を築き、受け継いできたかを明らかにしていく。

目次

第1講 科学的な思考について

第2講 原理と法則

第3講 円から楕円へ

第4講 ケプラーからニュートンへ

第5講 ガリレオからアインシュタインへ

第6講 仕事とエネルギー

第7講 慣性力の再検討

第8講 地球から宇宙へ

最終講 確率論から人間の認識論へ

著者等紹介

酒井邦嘉[サカイクニヨシ]

1964年(昭和39年)、東京に生まれる。87年、東京大学理学部物理学科卒業。92年、同大大学院理学系研究科博士課程修了。理学博士。同年、同大医学部助手。95年、ハーバード大学医学部リサーチフェロー。MIT言語・哲学科客員研究員を経て、東京大学大学院総合文化研究科教授、同理学系研究科物理学専攻教授兼任。第56回毎日出版文化賞、第19回塚原仲晃記念賞受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

1 ~ 1件/全1件

- 評価

新学術間接経費本棚

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

プラス3

6

適度に詳しい・難しい物理学史。『科学者という仕事』と同じく、名言やエピソードが豊富で読ませる内容です。ケプラーが法則を発見するまでの試行錯誤の過程、相対性理論の要点(等価原理、光速度不変の原理、ブラックホール)の解説などは、とても良かった。最も重要な箇所はニュートンの「私は仮説をつくらない」というセリフだろう。ここに科学は誕生したと言っていい。個人的には”場“の概念を生み出したファラデーも出してほしかった。2016/08/02

うろたんし

3

ケプラーを見直した。2016/08/09

yahiro

1

文系でもなんとか読める本で、面白く読めました。「科学的な考え方」を軸に、古典力学から確率論までを俯瞰したもの。理系の人にとっては当たり前すぎる内容かも?2024/03/25

catfist

1

ちょっとスーパー科学者列伝的なところがあって、科学史上のさまざまな「考え方」を紹介する本というべきだろうか。科学的思考とは何か、と大上段ぶった切るような本ではない。2022/12/09

素手 素手男

1

▼「単なる相関関係を因果関係と見なしてしまう誤り」に注意。▼「原理」とは、「最も基礎的で普遍性のある命題」であり、「他の法則の前提となるもの」、「別のことで導かれることなく、それ自体が独立している」もの。▼「理論にデータを合わせるのではなく、データに理論を合わせるのが科学である」から、理論に合わないデータを吟味せずに排除するのは間違った科学のやり方。▼主題とは関係ないけど「ビュリダンのロバ」について。将来何しようかって考えあぐねて結局何にもできなくなっちゃうかも。▼アインシュタインはやっぱりすごい。2020/07/08

-

- 電子書籍

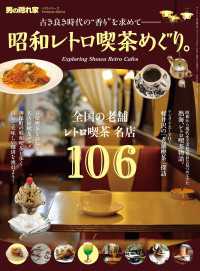

- 男の隠れ家 特別編集 ベストシリーズ …