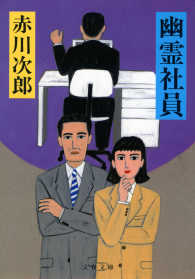

出版社内容情報

大勢で力を合わせて仕事をすると、力仕事でも頭脳労働でも、一人あたりのパフォーマンスは落ちてしまう。組織に潜む病理を分析する。

内容説明

人は集団で仕事をする。しかし集団になると人は怠け、単独で作業を行うよりも一人当たりの努力の量が低下する。これを「社会的手抜き」という。例えば非効率な会議や授業中の問題行動、選挙の低投票率、スポーツの八百長などは「社会的手抜き」の典型である。本書では、このような「手抜き」のメカニズムを、多様な心理学的実験の結果から明らかにしていく。その防止策とは、はたまた功罪とは。リーダー・企業人必読書。

目次

第1章 社会的手抜きと集団のパフォーマンス

第2章 社会的手抜きと個人や集団の特質

第3章 日常生活における社会的手抜き

第4章 国家と社会的手抜き

第5章 社会的手抜きとスポーツ

第6章 社会的手抜きの悪影響

第7章 社会的手抜きに反する現象

第8章 社会的手抜きに対する対策

著者等紹介

釘原直樹[クギハラナオキ]

1952年、福岡県生まれ。1982年、九州大学大学院教育学研究科博士後期課程(教育心理学専攻)満期退学。大阪大学人間科学部教務職員、助手、九州工業大学工学部講師、助教授、教授を経て、大阪大学大学院人間科学研究科教授。博士(教育心理学)。専攻・社会心理学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

1 ~ 1件/全1件

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

どんぐり

66

「個人が単独で作業を行った場合にくらべて、集団で作業を行う場合のほうが1人当たりの努力の量(動機づけ)が低下する現象」を社会的手抜きという。これは、人々が集団やグループを構成した場合、自然発生的に優秀な人2割・普通の人6割・パッとしない人2割になる「2:6:2の法則」の話しと、どこか似ている。人は集団になると、手抜きをするようにできているというわけだ。集団になると低い人に合わせるようになるというのもある。プロのスポーツ選手の集まりなら個々のパフォーマンスの総和だが、社員の出入りが激しい企業体で体育会系のノ2017/05/16

1.3manen

28

単独作業より集団の方が一人当たりの努力量が低下するのは、社会的手抜き という(表紙見返し、ⅱ頁)。ならば、日本人の長時間労働やこの社会的手抜きが大組織ほど横行しているのだろうか? 公務員も全力で働くことは法律であったような気がする(地方公務員法第30条)。人数が多くなると生産性が下がる理由は、リンゲルマン効果で説明される(6頁~)。動機づけの低下と調整の難しさの2因が集団生産性の低下を引き起こしている可能性 を示唆するものだ。2014/09/11

ももたろう

19

立ち読み。組織において、集団を構成する人の数が多くなればなるほど、人は手を抜く。これは意識的にも、無意識的にもそうなるようだ。賞罰や監視などの外発的動機づけでどうかしようとしても根本的な解決にはならない。内発的動機づけを高めるのが大事だと。目標提示や作業量提示(即時フィードバック)、社会的不可欠性認知、集団の目標提示、個人の役割の明確化、社会的手抜きという現象を意識化させることなどがあるらしい。でも、怠け者がいるから組織がうまくバランスがとれて回ることもあるようだ。これは賛否両論だろう。この分野興味ある。2018/08/17

霜月ざら

19

「社会的手抜き」を実験や実際の事例を元に多角的に考察、検証していて面白かった。意識付けをしようが無意識だろうが条件次第で手抜きが行われるとは不思議な気がする。真珠湾攻撃での米軍の集団浅慮、スポーツに与える応援の影響、フリーライダー効果等、とても興味がある。対策も書いてあるので誰かに実践してほしい。だけどこの本では手抜きが必ずしも悪いとは書いていない。もしかしたら一定の手抜きには意味があるのかもしれない。2018/02/28

ふろんた2.0

17

いろいろな検証をしてて楽しいねえ。一番役に立ちそうだなと思ったのは、犯罪は白昼堂々とやったほうが意外と捕まらないということかな。一番やっちゃいけないやつだけど。2017/12/08