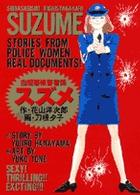

内容説明

人の誕生は激烈な危機の瞬間である。成人では耐えられない酸素欠乏、低血糖を乗り越えて新生児は生れる。乳児死亡の大部分は出産時に発生し、身体障害のほとんどが、胎内と出産時前後,いわゆる周産期に起きる。だが、産科と小児科の谷間で,新生児医療は軽視されてきた。わが国初の周産期病院を設立し,もの言わぬ小さな命に半生を捧げた医師三宅廉の、30年にわたる活動を描く感動作。

目次

同籃記念会―揺り籃仲間15年目の再会

白い巨塔を去るまで

焼け跡の診療所

小さな病院から大きな出発

パルモア病院日記(赤児誕生;新生児初回診;母親への退院講座;障害児との対面;よき母がよき子を産む;両親教育;ほか)

パルモア病院あるいは理想の行方

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

ちょこまーぶる

67

底知れぬ感動と新たな覚悟に身が震えそうになった一冊でした。今では当たり前ですが、過去の医学界での産科と小児科医療のある意味反目していた領域を周産期医療を充実させることで、子どもの命を救ってその後の成長を出産に関わった医師として見届ける責任であるという使命で邁進する三宅医師の思想と行動力に敬意を表したい気持ちを強く持ちました。そして、病院での今までの自分の仕事、患者さんやその家族の方との関わりが、場当たり的ではなかったか?と反省し、責任を持った仕事として続ける決意を僕の心に植え付けてくれました。感涙です。2021/04/28

フリージア

42

子供が生まれるのにどれだけの偶然が重なるのだろう、と妊娠しない自分に何年も悔し涙を流した。諦めた時に子供が授かりお陰様で無事に生まれたが、読友さん達に教えてもらったこの本を読んで、改めて出産は危険と背中合わせであることを知った。三宅廉先生の熱心な周産期医療、新生児対処の働きかけででどれだけ健康な人生を手に入れた人がいたことだろう。先生は母子の相互作用も大切にされていて感服した。一方で現実もある。経営問題、後継者問題。怖かったのは生命操作等神への挑戦もあるという事。2021/05/12

jam

20

周産期とは出産前後の時期を言い、本作は、その間の医療を日本で確立したパルモア病院の三宅医師のドキュメンタリーだ。職業柄こうしたものは興味深く読むが、母子への深い愛情と誠実な実践があっての今があることが尊い。初読は25年近く昔のため、現在の医療との乖離もあるが、子を産むことは変わらない。母親は文字通り命懸けで子を産む。幾つもの生と死が私の前を通り過ぎて行くが、生命の誕生の前には、ただ厳かな悦びに包まれる。仕事に疲れた時に読み返し、自分の原点をもう一度探す。生まれ来る全ての生命に幸多かれと願うばかりだ。2015/10/28

nagatori(ちゅり)。

11

この三宅廉という人が存在しなかったら、今の日本の周産期医療というものがどうなっていたのかと思うとうすら寒い気持ちになります。何年かに一度、繰り返し読んでいる本です。結婚し子供を産む前は、本の中の赤ん坊達と自分を重ね合わせて、子供を産んだ後は息子を思いながら。三宅先生、ありがとうございます。そして産み育ててくれた両親にも、感謝を。私もしっかりしなきゃな(^^;2015/02/16

Kimu2

5

日本に周産期医療というものを根付かせた三宅廉先生のお話です。この本を読むと三宅先生の創られた下地があっての今の周産期医療だということがわかります。この領域の確立のために医師としての生涯を投じた三宅先生の姿をこの本から知っていただければと思います。また、現在進行形でこの領域で活躍されている先生方にはこれからも健康に気をつけられ、御活躍されることを祈念して止みません。