出版社内容情報

名手圓生が贈る「まくら(短い話)」65篇

持ち噺の多彩さで史上最高といわれた六代目三遊亭圓生は、また、本番の落語の前にちょっと喋る短い話‐いわゆる「まくら」の名手であった。

その洒脱な語り口は、江戸時代の社会や落語の舞台について綿密な研究に裏付けされていた。

数々の名高座から、65篇を選りすぐった定評のある圓生の「まくら」集は、一味変わった珠玉の小エッセイ集でもある。

三遊亭 圓生[サンユウテイ エンショウ]

著・文・その他

目次

祭り自慢

花魁異名

夢知らせ

親父の小言

先生と師匠

床屋の障子

十年奉公

大名の飯炊き

酒合戦

江戸の名物〔ほか〕

著者等紹介

三遊亭圓生[サンユウテイエンショウ]

1900年(明治33年)9月3日‐1979年(昭和54年)9月3日、享年79。大阪府出身で東京の落語家。1960年、芸術祭文部大臣賞を受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

kinupon

66

CD等でまくらを聞くことがあり楽しめました。円生師の声やしぐさが見える様です。2018/02/28

三柴ゆよし

13

軽いエッセイ感覚で読めるし、テープリライトの人がいい仕事をしているためか、ちゃんと圓生の声が聞こえてくるのがえらい。2018/10/08

tama

12

図書館本 円生師匠!ファンでしたっ!六代目の方。要するに実際に高座にかけた噺のその時のマクラそのもので足しても引いてもいないのです。口調が好きでした。小林信彦がギャグに使ってて「えぇ お前てぇものは なんだね バカだね」。ああ、声が記憶に蘇ってきた!師匠は大変ゆったりと語られる方で、その上にこういう間をたっぷりととられる方でしたな。「意見聞くときゃ頭をお下げ 下げりゃ意見が通りこす」「捨ててみやがれ ただおくものか 藁の人形に五寸釘」・・・粋だねえ!(ん?)2018/02/16

p31xxx

10

今となっては謂れのわからない旧習や、地名を挙げて街を描写してゆくところなど、当時の話芸の人ならではのよもやまが興味深かった。話者の現実と地続きで江戸明治が語られることで、当時の社会的通念がイメージされたり、古典落語の舞台に時代劇の時代考証みたいなリアリティが見出されたりして良い。/実家が太いと旦那遊び、そうでない者の丁稚奉公の大変さについて、形は変われど似たところがあるなあ、とふと思うところがあった。/三遊亭白馬の挿話は、軽妙さがなく、本書に載っていたのがちょっと不思議、逆に印象に残った2021/07/04

hitsuji023

8

実際に読んだのは図書館にある講談社のもの。落語を聴いているようでなかなか面白い。江戸時代の人間模様が目に浮かんでくるようだ。2016/01/28

-

- 電子書籍

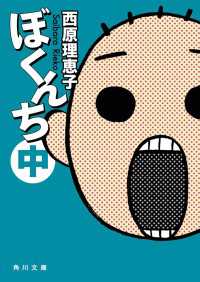

- ぼくんち 中 角川文庫