内容説明

ダブリン、1904年6月16日。私立学校の臨時教師スティーヴンは、22歳、作家を志している。浜辺を散策した後、新聞社へ。同じ頃、新聞の広告を取る外交員ブルームの一日も始まる。38歳、ユダヤ人。妻モリーの朝食を準備した後、知人の葬儀に参列し、新聞社へ。二人はまだ出会わない。スティーヴンは酒場へ繰り出し、ブルームは広告の資料を調べるため国立図書館へ向かう。時刻は午後1時。

著者等紹介

ジョイス,ジェイムズ[ジョイス,ジェイムズ][Joyce,James Augustine Aloysius]

1882.2.2‐1941.1.13。アイルランドのダブリン郊外で出生。20世紀を代表する作家であると同時に世界文学史上の巨星。幼児からカトリック系の教育を受け、ユニヴァーシティ・コレッジ・ダブリンを卒業。1904年秋、ノーラ・バーナクルを伴って、ヨーロッパへ。以後、貧困のうちにトリエステ、パリなど各地を漂泊し、チューリヒに死す

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

ケイ

145

『若き芸術家の肖像』を読んでからすぐに読めばよかったな。最初のスティーヴィンの考え方や彼の周りの人間が好きだったが…、どうやら主役はブルーノのようだ。彼の考え方がよく見えてこない。『意識の流れ』といものは、私には全く理解不能で体感出来ない。この作品を読んでもやはりわからないままだ。訳は練られ、頭の中で声を出して読むとリズムを持つ。訳注は多すぎるだろう。訳をする過程で調べた事を、読者に全部伝える必要はないだろう。古文の単語を全て知らずともリズムを持って読めば楽しい。過度の訳注はそれを壊してしまうように思う。2017/09/04

のっち♬

100

38歳の広告取りブルームを中心人物に据え、ダブリンの一日を克明に記録する。単語やセンテンスごとに様々な意味掛けが含まれ、そこから自在に広がりを見せる実験的な表現が特徴的。『オデュッセイア』をモチーフとするが設定も対応も捻ってあり、プロットよりも章ごとに変幻する表現方法の多様性が魅力的だ。3章から『意識の流れ』手法が色濃くなり詩作に耽るスティーヴンの想念がリアルに描かれるが、切れ切れな思考の隙間で性的妄想やあらぬ想像に耽るブルームにも凝っている。7章では新聞記事的な見出しを挟んだりとふざけるにも芸が細かい。2021/01/07

扉のこちら側

59

初読。2014年489冊め。「中学時代に世界文学全集で読了したが、ほとんど覚えていない」と話したら職場の人が貸してくれた。12歳では理解できなかったが20代の今でもやっぱり理解はできぬ。ただ読み始めると一気に読了してしまう。1巻は病院の待ち時間に2時間くらいで読了。半分は注釈。2014/07/29

みつ

43

30年以上前河出書房の文学全集で「ともかくも」読み終えて以来の再読開始。購入後長らく積読状態だったが、120年目の6月16日(この小説の舞台となった日)の到来を機に読み始める。各章にはいる前、訳者によるあらすじとキー・ワード、『オデェッセイア』との関連が示され、ある程度はわかりやすくなっている。150ページ以上にわたる(文字の大きさが本文並みなら300ページ近くなる)訳注と30ページに及ぶ人物案内も、文庫本だと参照しやすい(ただし、人物案内は、全4巻分をこの巻のみに収録しているので注意が必要)。➡️2024/06/19

zirou1984

41

プルーストの失われた時を求めてと並ぶ20世紀文学の金字塔だが、難解さはこちらの方が圧倒的に上。何せ本編のページ数に対して脚注がその1/3頁もあるという異常な構成が4巻も続き、その上言葉遊びや語呂合わせ、"ジョイス語"とも呼ばれる翻訳泣かせの技法が縦横無尽に繰り広げられるのだから。プルーストが描いた意識の流れが1点から徐々に拡散していく、紅茶に浸透するミルクの様なものに対して、ジョイスの描くそれは個々の単語が語源や発音から派生し、無数の文脈を同時多発的に発生させる電子回路の様相を帯びている。偉業にして異形。2013/07/26

-

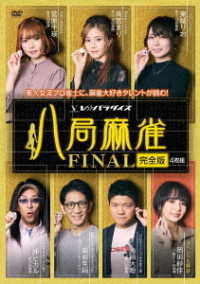

- DVD

- 八局麻雀FINAL